筆者

筆者「垂水遺跡って、なんだか怖い」…そんな噂を耳にして、訪れるのをためらっていませんか?

確かに、あの蜂の巣のような岩肌は独特のスピリチュアルな雰囲気を放っていますよね。

でも、怖さの理由はそれだけではないかもしれません。

たとえば、垂水遺跡への行き方や参拝の所要時間、便利な駐車場の情報が少ないこと。

また、熊との遭遇リスクや、特に冬の訪問に関する危険性について心配な方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、実際に訪れた方々のレビューを参考にしながら、有名な山寺から垂水遺跡へのルートはもちろん、立石寺から垂水遺跡へのアクセス方法まで、皆さんの不安を解消するための情報を一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事を読めば、安全に楽しむための準備がきっと整いますよ。

- 垂水遺跡が怖いと言われる具体的な理由

- 山寺や立石寺からの詳しいアクセス方法

- 熊や冬の訪問に関する安全対策

- 服装・靴・所要時間などの準備

垂水遺跡が怖いと言われる理由とは?

- 荘厳で独特なスピリチュアルな雰囲気

- 熊の出没情報と必要な対策

- 冬の訪問で特に注意すべきこと

- 訪問者のレビューで見る服装と靴の注意点

荘厳で独特なスピリチュアルな雰囲気

垂水遺跡を訪れた多くの人が「怖い」と感じる一番の理由は、物理的な危険性というよりも、その場所に漂う圧倒的な雰囲気にあるのかもしれません。

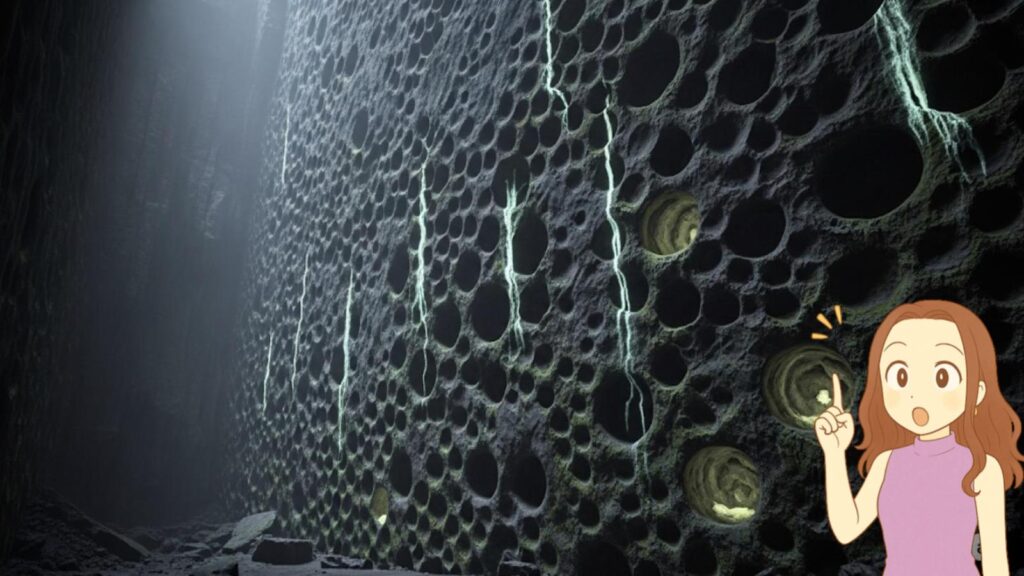

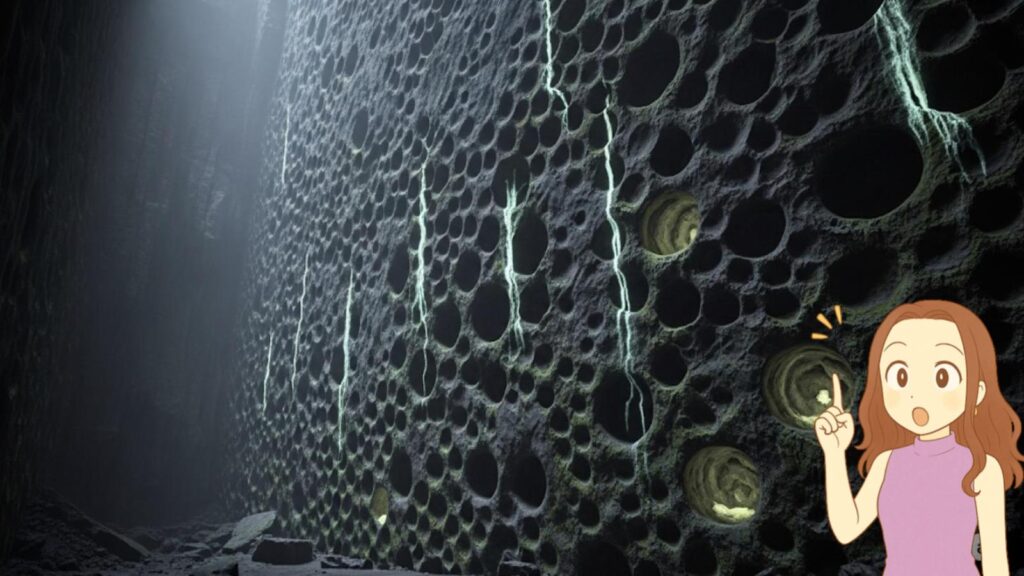

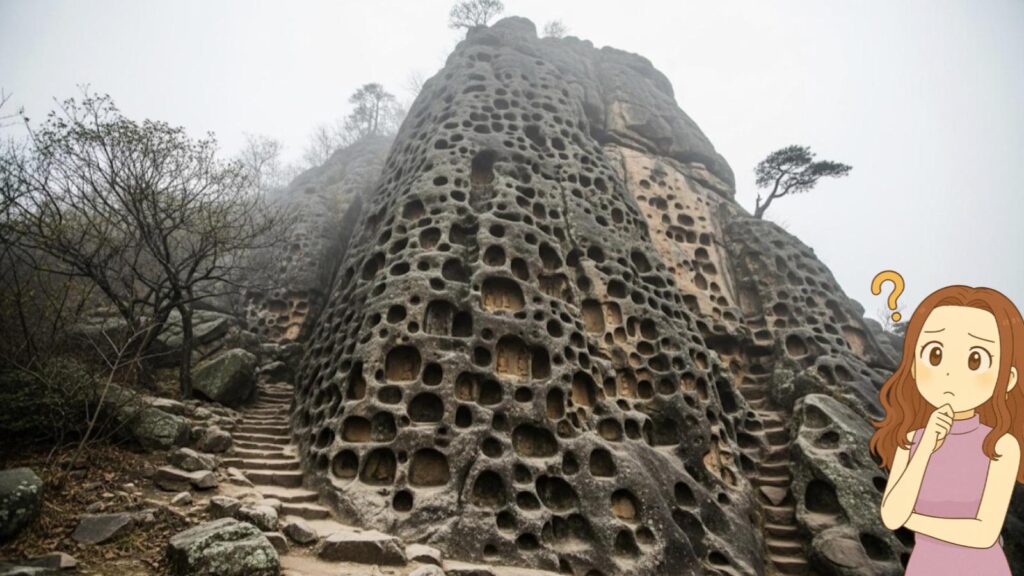

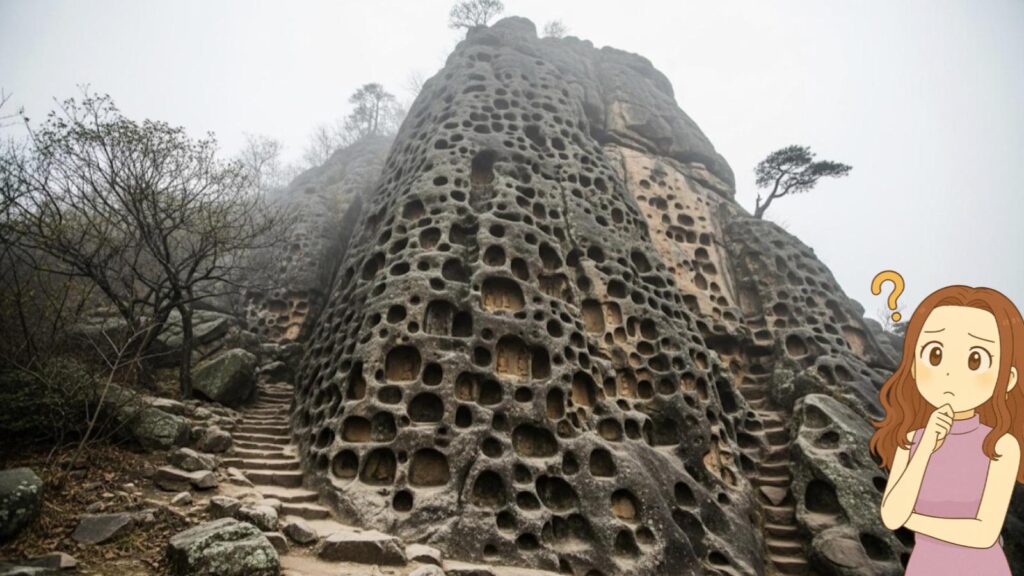

山道を進んだ先に突如として現れる、蜂の巣のように無数の穴が開いた巨大な岩壁。この異様な光景は、見る人を一瞬で日常から切り離し、まるで別の世界に迷い込んだかのような感覚にさせます。

ここは古くから山伏の修行の場とされてきた歴史があり、岩の割れ目には不動明王が祀られるなど、土地全体が強力なエネルギーを放っているように感じられるのです。

こういった荘厳で神秘的な場所では、人の五感が研ぎ澄まされます。そのため、岩に飲み込まれそうな畏怖の念や、神聖な領域に足を踏み入れたことによる緊張感が「怖い」という感情に結びつくのでしょう。

言ってしまえば、それは自然と信仰が作り出した芸術に対する、原始的な感動の一つの形とも考えられます。

熊の出没情報と必要な対策

スピリチュアルな怖さとは別に、垂水遺跡には現実的な危険も潜んでいます。その代表格が、野生動物、特に熊との遭遇リスクです。

垂水遺跡は豊かな自然に囲まれた山の中に位置しており、周辺は熊の生息域となっています。

実際に、現地の案内板や訪問者のブログなどでも、熊や猿への注意喚起がなされているのを目にします。

特に、熊が活発に活動する早朝や夕方の時間帯に一人で訪れるのは、リスクを高める行為と言わざるを得ません。

そこで、熊との遭遇を避けるために、いくつかの対策を心がけることが大切です。

まず、音を出しながら歩くこと。熊鈴を身につけたり、時々話したりすることで、こちらの存在を熊に知らせ、不意の遭遇を防ぐ効果が期待できます。

また、万が一のために熊撃退スプレーを携帯することも、安心材料の一つになります。

もちろん、食べ物の匂いが熊を引き寄せる原因になるため、ゴミは必ず持ち帰り、食べ歩きは控えるのが賢明です。

これらの準備と心構えが、安全な散策の鍵となります。

冬の訪問で特に注意すべきこと

垂水遺跡は四季を通じて訪れることができますが、冬の季節は他の季節にはない特有の危険性が伴います。

雪景色が美しい一方で、十分な備えがなければ危険な状況に陥る可能性があります。

最も注意すべきは、足元の状態です。雪が積もると、ただでさえ起伏のある山道はさらに滑りやすくなります。

道が雪で覆われて道標が見えなくなり、道に迷ってしまうリスクも考えられます。

暖冬で雪が少ない年であっても、日陰になっている場所では雪が解けずに凍結している(アイスバーンになっている)場合があり、非常に滑りやすく危険です。

また、岩壁から垂れ下がった氷柱(つらら)が、気温の上昇によって落下してくる危険性も見過ごせません。頭上に鋭利な氷柱が落ちてくれば、大きな事故につながりかねません。

これらの理由から、冬に垂水遺跡を訪れる際は、滑り止めのついた冬用のトレッキングシューズや、靴に装着するチェーンスパイク(アイゼン)の準備が不可欠です。

服装も、防寒・防水機能のあるものを選び、常に周囲の状況、特に足元と頭上への注意を怠らないようにしてください。

訪問者のレビューで見る服装と靴の注意点

垂水遺跡を訪れる際に、どのような服装や靴を選べば良いかは、多くの人が気になるポイントだと思います。訪問者のレビューや現地の情報を総合すると、「軽いハイキング」あるいは「登山初級レベル」の準備が最適と言えそうです。

特に重要なのが履物です。遺跡までの道は未舗装の山道で、石段や坂が続きます。そのため、歩き慣れたスニーカー、できれば防水性のあるトレッキングシューズが最も適しています。

一方で、絶対に避けるべきなのが、ヒールのある靴やサンダルです。これらは不安定な山道で足を痛める原因になるだけでなく、滑って転倒するリスクが非常に高まります。

服装に関しても、動きやすさを最優先に考えるのが良いでしょう。岩穴によじ登る場面もあるため、スカートよりもパンツスタイルが推奨されます。

また、夏場は虫刺され対策として、冬場は防寒対策として、季節を問わず長袖・長ズボンが基本となります。以下の表に、推奨される服装と避けるべき服装をまとめましたので、準備の参考にしてください。

| 推奨されるもの | 避けるべきもの | |

| 靴 | スニーカー、トレッキングシューズ | ヒール、サンダル、革靴 |

| 服装 | 動きやすいパンツスタイル、長袖・長ズボン | スカート、ヒラヒラした装飾のある服 |

| 持ち物 | 熊鈴、飲み物、虫除けスプレー、タオル | 特になし(ただし軽装は避ける) |

このように、垂水遺跡は気軽に立ち寄れる観光地というよりは、しっかり準備をして訪れるべき場所です。

適切な服装と靴を選ぶことが、安全で快適な散策の第一歩となります。

「垂水遺跡は怖い」を解消するアクセスと準備

- 垂水遺跡への基本的な行き方

- 参拝に便利な無料駐車場の場所

- 山寺から垂水遺跡までのルート

- 立石寺から垂水遺跡へもアクセス可能

- 散策にかかるおおよその所要時間

- 準備すれば垂水遺跡は怖くない

垂水遺跡への基本的な行き方

垂水遺跡へのアクセスは、少し変わっていて、初めて訪れる方は戸惑うかもしれません。

まず目指すのは、垂水遺跡の入り口にあたる「千手院観音(せんじゅいんかんのん)」というお寺です。

この千手院観音の最大の特徴は、鳥居をくぐった先に踏切のないJR仙山線の線路が横切っている点です。

参拝者は、この線路を自分で左右の安全を確認しながら横断しなくてはなりません。

仙山線は比較的電車の本数が多い路線ですので、渡る際にはくれぐれも注意してください。

線路を渡ると千手院観音があり、そのお寺の右奥の墓地を抜けた先から、垂水遺跡へと続く山道が始まります。

この山道は「垂水古道」とも呼ばれ、ここから本格的な散策のスタートです。

道はきちんと整備されていますが、あくまで山道であるという認識を持って進むことが大切です。

参拝に便利な無料駐車場の場所

車で垂水遺跡へ向かう方にとって、駐車場の情報は不可欠ですよね。幸い、垂水遺跡の近くには参拝者用の無料駐車場が用意されています。

駐車場は主に2箇所あります。 一つは、千手院観音の鳥居の手前にあるスペースです。ただ、こちらは数台しか停められない広さで、少し停めにくいと感じる方もいるようです。

もう一つは、鳥居をくぐり、前述の通り、踏切のない線路を車で渡った先にある、より大きな駐車場です。こちらは広々としていて停めやすいため、長時間滞在する予定の方や、運転に自信のない方にはこちらの駐車場がおすすめです。

どちらの駐車場に停める場合でも、休日や観光シーズンは混み合う可能性も考えられます。時間に余裕を持って到着するように計画すると、より安心して参拝できるでしょう。

山寺から垂水遺跡までのルート

「山寺」という愛称で親しまれるエリアには、有名な「宝珠山立石寺」だけでなく、垂水遺跡も含まれます。JR山寺駅から垂水遺跡へは、徒歩でアクセスすることが可能です。

山寺駅から立石寺の参道とは少し違う方向に歩き、お土産物屋さんが並ぶ通りを抜けて、およそ20分ほどで垂水遺跡の入口である千手院観音に到着します。

道中は、だんだんと民家が少なくなり、川と山に囲まれた静かな風景に変わっていくので、少し不安になるかもしれませんが、道は一本なので迷うことは少ないでしょう。

立石寺の賑わいとは対照的に、垂水遺跡へ向かう道は人通りが少なく、静かな散策が楽しめます。

ただ、距離がそれなりにありますので、歩きやすい靴は必須です。駅のコインロッカーなどを活用して、身軽な格好で向かうのが良いでしょう。

立石寺から垂水遺跡へもアクセス可能

「山寺」の代名詞である「宝珠山立石寺」と垂水遺跡は、実は隣接しており、両方を合わせて巡ることもできます。この二つの場所は、いわば「表の山寺」と「裏の山寺」のような関係にあると言われています。

立石寺は、松尾芭蕉の句で有名な、山の斜面に数々のお堂が点在する華やかな霊場です。一方で、垂水遺跡は、その奥にひっそりと佇む、より原始的で荒々しい修験道の雰囲気を色濃く残す場所です。

立石寺の奥之院のあたりから、垂水遺跡へと続く散策路が繋がっているようです。

立石寺の1000段を超える石段を登りきった後、さらに足を延ばして垂水遺跡を訪れれば、山寺という霊場の持つ二つの異なる顔を深く感じることができるでしょう。

ただし、両方を一日で巡る場合は、かなりの体力と時間が必要になります。ご自身の体力と時間をよく考慮した上で、計画を立てることをおすすめします。

散策にかかるおおよその所要時間

垂水遺跡の散策に、具体的にどのくらいの時間を見ておけば良いのかは、計画を立てる上で重要なポイントです。

入口の千手院観音の脇にある山道の入口から、メインの見どころである巨大な岩壁までは、大人の足で歩いておよそ10分から15分ほどです。道は緩やかな登り坂になっています。

岩壁のエリアに到着してから、その荘厳な景色をじっくりと眺めたり、岩穴に登ったりする時間を考慮すると、この場所での滞在時間は20分から30分ほど見ておくと良いかもしれません。

岩穴への登り降りは、想像以上に時間がかかる場合があります。

つまり、千手院観音の駐車場や入口からスタートして、垂水遺跡を見学して戻ってくるまで、全体としては1時間程度を見込んでおけば、余裕を持ったスケジュールが組めるでしょう。

もちろん、さらに奥の峯の浦遺跡まで散策する場合は、追加で1時間以上が必要になります。

準備すれば垂水遺跡は怖くない

- 「怖い」という印象は独特の雰囲気が大きな理由

- 物理的な危険性への備えで不安は解消できる

- 熊対策として熊鈴やスプレーの準備を推奨

- 早朝や夕方を避けて日中の明るい時間に訪問する

- 冬は凍結と落氷の危険性を常に意識する

- アクセスは千手院観音の脇道からスタート

- 踏切のない線路を渡るため左右確認は必須

- 車の場合は無料駐車場を利用できる

- 山道のためスニーカーか登山靴が最適

- ヒールやサンダルは非常に危険なので避ける

- 動きやすいパンツスタイルがおすすめ

- 遺跡の岩穴への階段は急で滑りやすい

- 岩穴に登る際は手すりがないので慎重に

- 所要時間は片道15分から20分が目安

- 往復と見学で1時間ほど見ておくと安心

コメント