筆者

筆者「スペインの美術品修復、また失敗したの?」「もしかして、わざとやってる…?」

なんて、ニュースを見て疑問に思ったことはありませんか。ユニークすぎる見た目に変わってしまった作品を見ると、なぜこんなことが起きるのか不思議になりますよね。

この記事では、スペインで絵画などの修復失敗が相次ぐのはなぜか、その背景を詳しく掘り下げていきます。

世界的に有名になった、おばあちゃんによるキリスト絵画の修復失敗のその後や、聖母マリア像が鮮やかになった事例など、面白い失敗談の一覧をご紹介します。

また、絵画の修復がなぜ難しいのか、かの有名な最後の晩餐の例も交えつつ、専門的な視点も分かりやすく解説します。

修復に失敗した絵画のその後についても触れていきますので、この機会に全ての謎をスッキリさせましょう。

- スペインで美術品の修復失敗が多発する本当の理由

- 世界的に有名になった修復失敗の具体的な事例

- 失敗作がその後どうなったのかという意外な結末

- 修復失敗は「わざと」なのかという疑問への明確な答え

スペインの修復失敗はわざとか?その真相とは

- なぜスペインで修復失敗が多発するのか

- 悲劇?喜劇?修復失敗の有名な一覧

- おばあちゃんが手掛けたキリストの絵画

- ポップになった聖母マリアの木彫り像

- 専門家不足という社会的な問題点

なぜスペインで修復失敗が多発するのか

スペインで美術品の修復失敗がこれほどまでに話題になるのは、単なる偶然や国民性だけが理由ではないのです。実は、そこにはいくつかの構造的な問題が隠されています。

最も大きな理由として挙げられるのが、修復作業に関する法律が未整備である点です。現在のスペインには、美術品の修復を行う人物の資格を厳密に定める法律がありません。

つまり、専門的な知識や技術を持たない人でも、依頼さえあれば修復作業に携わることができてしまう状況なのです。

プロの修復家ではない、例えば家具の修復業者や美術教師などが安価で作業を請け負うケースが後を絶ちません。

さらに、プロの修復家を取り巻く厳しい経済環境も、この問題に拍車をかけています。スペインの美術保全協会(ACRE)によると、国内の保全・修復の専門家たちは近年、仕事を得ることが難しくなっています。

その結果、海外へ移住したり、廃業を余儀なくされたりする専門家が増加し、国内の専門家コミュニティそのものが弱体化している、と警鐘を鳴らしているのです。

これらの理由から、本来であれば専門家の手に委ねられるべき文化遺産が、善意ではあるものの技術が伴わない人々の手に渡り、結果として世界を驚かせるような「修復失敗」が生まれやすい土壌ができあがっていると考えられます。

悲劇?喜劇?修復失敗の有名な一覧

スペインを中心に、世界では数々の修復失敗事例が報告されています。ここでは特に有名で、メディアを賑わせた事例をいくつか表形式でご紹介しますね。どれも一度見たら忘れられない、インパクトのあるものばかりです。

| 事例名(通称) | 年代 | 場所 | 概要 |

| この人を見よ(サルのキリスト) | 2012年 | スペイン・ボルハ | 教会のフレスコ画を高齢の女性信者が修復した結果、サルのような見た目に変貌。世界で最も有名な修復失敗例となる。 |

| 聖ゲオルギオス像 | 2018年 | スペイン・エステーリャ | 16世紀の木像を美術教師が修復。歴史の重みを感じさせる像が、まるでおもちゃのフィギュアのようにカラフルでポップな姿になった。 |

| 無原罪の御宿り(の複製画) | 2020年 | スペイン・バレンシア | バロック時代の画家ムリーリョの複製画を家具修復業者が修復。2度にわたる作業で、聖母マリアの顔が全くの別人のようになった。 |

| 銀行の建物の女性像 | 2020年 | スペイン・パレンシア | 1923年制作の建物の装飾彫刻が修復され、のっぺりとした「ポテトヘッド」のような顔に。 |

| 聖母子像 | 2018年 | スペイン・アストゥリアス | 15世紀の木彫りの聖母子像を地元の女性が修復。聖母マリアや幼子イエスが、鮮やかなピンクや緑のペンキで塗られ、大きな物議を醸した。 |

これらの事例は、専門家以外の手によって引き起こされたものがほとんどです。元の作品が持つ歴史や芸術性を思うと悲劇的ですが、そのユニークな見た目から多くの人々の関心を集め、ある種の文化的現象になっている側面も持ち合わせています。

おばあちゃんが手掛けたキリストの絵画

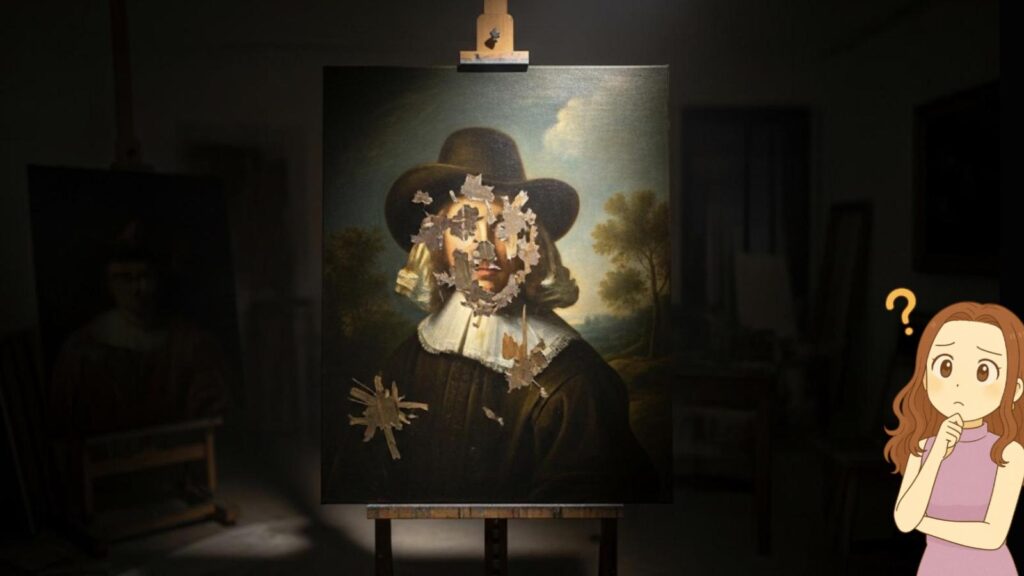

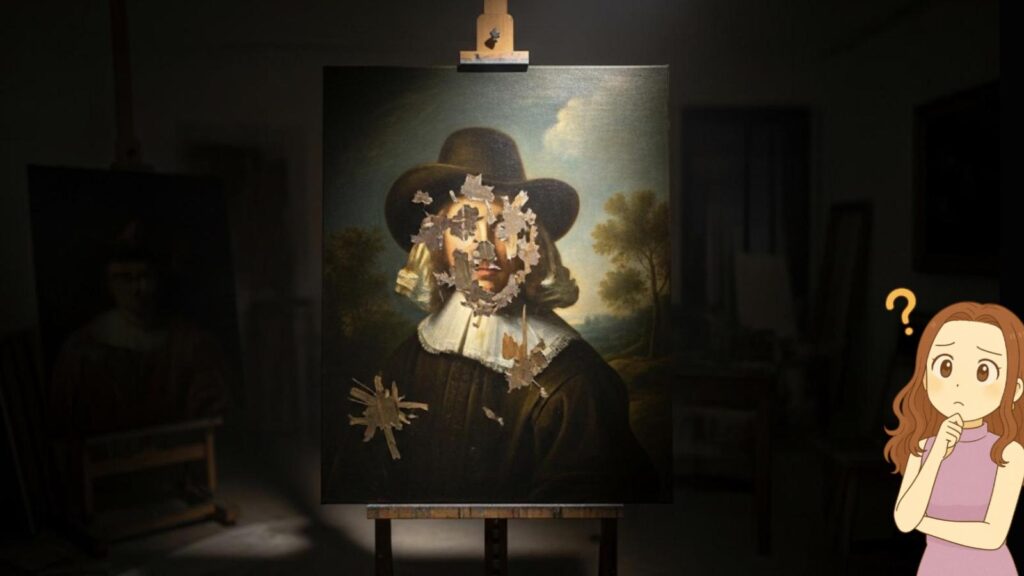

修復失敗の話題で、おそらく最も世界的に知られているのが、スペイン北東部の町ボルハにある教会のフレスコ画「この人を見よ(Ecce Homo)」の事例でしょう。

このフレスコ画は、19世紀の画家エリアス・ガルシア・マルティネスによって描かれたキリストの肖像画でした。しかし、長年の湿気で顔料が剥がれ落ち、痛々しい姿になっていたのです。

これを見かねたのが、当時80代の信者、セシリア・ヒメネスさんというおばあちゃんでした。彼女は司祭に許可を得て、善意から一人で修復作業に取り掛かりました。

ところが、完成した作品は元のキリスト像とは似ても似つかない、まるでサルのような、あるいは子供が描いたようなユニークな顔立ちになってしまったのです。

このあまりにも斬新な修復結果は、インターネットを通じて瞬く間に世界中に拡散され、「サルのキリスト」として嘲笑と非難の的となりました。

しかし、ヒメネスさん自身は悪意があったわけではなく、純粋に「教会のために」という思いで行動しただけでした。彼女はメディアの取材に対し、「途中だったのに、みんなが勝手に騒ぎ立てた」と語り、決してふざけてやったわけではないことを主張しています。

この一件は、善意が必ずしも良い結果を生むとは限らない、という複雑な教訓を私たちに示してくれたのです。

ポップになった聖母マリアの木彫り像

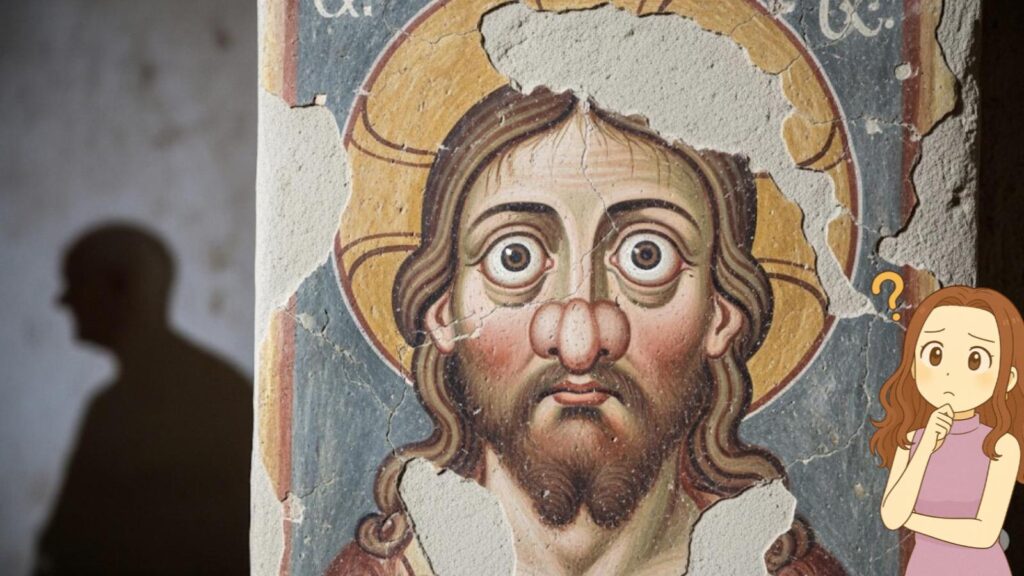

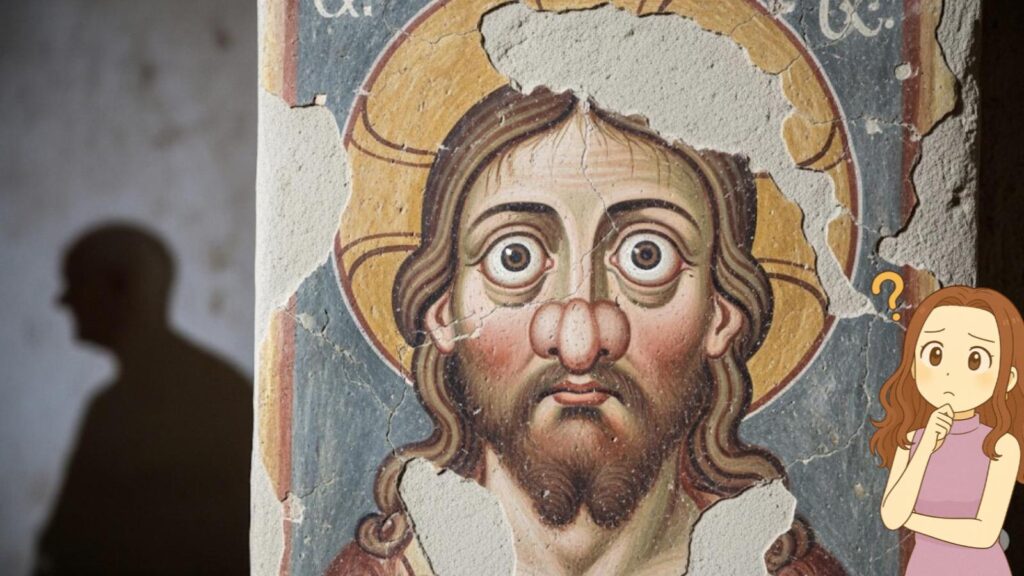

「サルのキリスト」に劣らず、強烈なインパクトを残したのが、スペイン北部アストゥリアス州の小さな村ラニャドイロで起きた聖母子像の修復失敗です。

この村の教会には、15世紀から大切に受け継がれてきた聖アンナと聖母マリア、そして幼子イエスの木彫り像が安置されていました。元の像は、木の質感が活かされた、歴史の重みを感じさせる厳かなものでした。

ところが、この像の修復を行ったのは、専門家ではなく、教会の近くでタバコ店を営む女性でした。彼女は教会の許可を得て作業にあたり、なんとこの歴史ある木像を、ピンク、水色、緑といった非常に鮮やかなペンキで塗り上げてしまったのです。

その結果、厳かな聖人たちの姿は、まるでお菓子のおまけについてくるフィギュアのように、ポップで現代的な見た目に一変しました。

このあまりにも大胆な「修復」には、文化遺産の専門家や自治体から「破壊行為だ」と厳しい批判が寄せられました。しかし、話はここで終わりません。

皮肉なことに、この変わり果てた聖母子像がメディアで報じられると、一目見ようと国内外から観光客が殺到。人口わずかな村が、一大観光スポットとなってしまったのです。

この現象は、作品のオリジナリティと、話題性がもたらす経済効果との間で、何が本当に「価値」なのかを問いかける出来事となりました。

専門家不足という社会的な問題点

前述の通り、スペインで修復失敗が相次ぐ背景には、法律の不備がありますが、それと密接に関わっているのが、プロの修復家が直面している深刻な社会問題です。

スペイン美術保全協会(ACRE)が発表した声明は、この問題の根深さを浮き彫りにしています。彼らによると、スペイン国内の保全・修復の専門家は、近年、安定した仕事を見つけることが非常に困難になっています。公共事業の削減や経済の停滞が、文化財保護の分野にも大きな影響を及ぼしているのです。

専門家が置かれている厳しい状況

具体的には、以下のような問題が指摘されています。

- 仕事の不安定さ: 専門的な技術を持つにもかかわらず、継続的な仕事がなく、生計を立てることが難しい。

- 人材の流出: 国内で仕事が見つからないため、優秀な専門家が海外へ拠点を移してしまう。

- 廃業の増加: 将来への見通しが立たず、多くの修復家が廃業を選択せざるを得ない状況にある。

このように、本来であれば文化遺産を守るべき専門家のビジネス構造が非常に弱体化してしまっているのです。その結果、専門家が担うべきだった仕事の受け皿がなくなり、その隙間を埋めるように、安価で仕事を引き受ける非専門家が現れるという構図が生まれています。

つまり、数々の修復失敗は、単に個人の技術不足や美的センスの問題として片付けられるものではなく、スペインの文化財保護を支える専門職が社会的に危機に瀕していることの現れである、と考えることができます。

スペインの修復失敗がわざとと言われる背景

- 失敗作が観光資源になったその後

- 絵画修復失敗のその後と著作権料

- なぜ絵画の修復は素人に任されるのか

- 「最後の晩餐」も修復が難しい絵画

- スペインの修復失敗はわざとではない

失敗作が観光資源になったその後

修復に失敗した作品は、芸術的な価値を失った「失敗作」として忘れ去られるかと思いきや、多くの場合、全く逆の現象が起きています。それは、失敗作そのものが新たな「観光資源」へと生まれ変わるという、非常に興味深いその後です。

この現象を最も象徴しているのが、「サルのキリスト」で有名になったボルハの教会です。修復失敗が世界的なニュースになると、この小さな町の教会に国内外から観光客が押し寄せるようになりました。教会を運営する財団は、年間数万人もの訪問者に対応するため、1人1ユーロの入場料を徴収し始めました。この収益は、フレスコ画の保存や慈善活動に充てられているそうです。

同様のことは、ポップな聖母子像で話題になったラニャドイロ村でも起きました。報道後、人口5000人ほどの静かな村に、年間10万人を超える観光客が訪れるようになったのです。

このように、修復の失敗がもたらした意図せぬ「話題性」が、結果的に地域経済を潤すという皮肉な状況が生まれています。作品本来の価値とは別の次元で、新たな価値が創造されたと言えるかもしれません。こうした経済的な成功が、「町おこしのためにわざとやっているのでは?」という憶測を呼ぶ一因にもなっているのです。

絵画修復失敗のその後と著作権料

「サルのキリスト」の物語には、さらに驚くべき続きがあります。それは、この失敗作から著作権料が発生し、関係者に分配されるようになったことです。

世界的な知名度を得た「修復後」のキリスト画のイメージは、Tシャツやマグカップ、ワインのラベルなど、様々な商品のデザインとして使用されるようになりました。これに伴い、このイメージの著作権を誰が管理するのかという問題が浮上したのです。

最終的に、修復を手掛けたセシリア・ヒメネスさんと、教会を運営する財団との間で契約が結ばれました。その内容は、グッズ販売などによって得られる著作権収入のうち、49%をヒメネスさんが受け取り、残りの51%を財団が受け取るというものです。

もちろん、ヒメネスさんの弁護士は「彼女は金儲けをしたいわけではない」と明言しており、得られた収益は慈善目的に使用されるとのことです。しかし、修復の失敗という一つの出来事が、新たな経済活動を生み出し、さらには著作権という法的な権利問題にまで発展したという事実は、非常にユニークな事例と言えるでしょう。

このような金銭的な動きが報じられることで、「話題になることを見越して、わざと奇妙な修復をしたのではないか」という穿った見方が生まれるのも、無理はないのかもしれません。

なぜ絵画の修復は素人に任されるのか

プロの専門家がいるにもかかわらず、なぜこれほどまでに素人の手に修復が委ねられてしまうのでしょうか。この疑問を解く鍵は、「法律の壁」と「文化財の格付け」にあります。

前述の通り、スペインには修復家の資格を定める法律がありません。これが、非専門家が修復作業に参入できてしまう直接的な原因です。しかし、それだけではありません。

もう一つの重要なポイントは、失敗事例として取り上げられる作品の多くが、国や自治体から「重要文化財」として正式に指定されていない、ということです。

文化財指定の重要性

- 指定されている場合: 国宝や重要文化財に指定されると、その保存や修復には公的な予算が投入されます。また、作業は厳格な基準のもと、資格を持つ専門家によって行われるため、素人が介入する余地はほとんどありません。

- 指定されていない場合: 一方で、文化財として指定されていない教会や個人の所有物は、公的な補助金や管理の対象外となります。そのため、所有者は限られた予算の中で修復を行わなければならず、安価で請け負ってくれる非専門家に依頼せざるを得ない、という状況が生まれやすいのです。

例えば、パレンシアの女性像は銀行の建物の装飾であり、ムリーリョの絵画は個人のコレクターが所有する「複製画」でした。「サルのキリスト」も、地域では親しまれていたものの、国が保護するほどの文化財とは見なされていなかったのです。

このように、法律の不備と、作品が置かれている「格付け」の低さが組み合わさることで、素人による修復が現実的に行われてしまう土壌が存在しているわけです。

「最後の晩餐」も修復が難しい絵画

スペインでの素人による修復失敗の話題とは少し異なりますが、そもそも美術品の修復という行為がいかに難しく、専門性を要するかを理解するために、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「最後の晩餐」の例を見てみましょう。

この世界的な名画も、実は完成した直後から劣化が始まり、これまで何度も大規模な修復作業が繰り返されてきた歴史を持っています。その最大の理由は、ダ・ヴィンチが採用した革新的ながらも非常に脆い描画技法にありました。

彼は伝統的なフレスコ画(濡れた漆喰に描く技法)ではなく、乾いた壁にテンペラ絵具で描くという実験的な方法を選びました。これにより、彼は油絵のような繊細な表現を可能にしましたが、その代償として絵の具が壁に定着しにくく、非常に剥がれやすいという弱点を抱えることになったのです。

これまでに行われた修復は、いずれも世界トップクラスの専門家たちがチームを組み、最新の科学技術を駆使して行われました。数十年単位の時間をかけて、オリジナルの絵の具を特定し、後世の加筆を取り除き、これ以上の劣化を防ぐという、気の遠くなるような作業です。

このように、たとえ最高の専門家たちが最高の技術をもってしても、作品を「完全に元通り」にすることは不可能であり、その保存は非常に困難を極めます。

この事実を考えると、専門的な訓練を受けていない個人が、限られた道具と知識だけで歴史的な作品に手を加えることが、どれほどリスクの高い行為であるかがお分かりいただけるかと思います。

スペインの修復失敗はわざとではない

この記事で解説してきた様々な情報を踏まえると、「スペインの修復失敗はわざとではない」という結論が導き出されます。最後に、その理由を改めて整理してみましょう。

- 修復失敗は意図的な行為ではなく構造的な問題から発生している

- スペインには修復家の資格を定める法律が存在しない

- プロの修復家が経済的に困窮し廃業や海外流出が相次いでいる

- 専門家不足の隙間を埋める形で非専門家が修復を請け負っている

- 失敗事例の多くは国の重要文化財に指定されていない作品である

- 文化財指定がないため公的な資金や管理の対象外となっている

- 限られた予算で修復するため安価な非専門家に依頼されやすい

- 修復を行うのは善意の信者や地域のボランティアであることが多い

- 「サルのキリスト」は高齢女性の純粋な善意から生まれた

- 失敗が報じられた結果、意図せず観光客が殺到する現象が起きた

- ボルハの教会では入場料やグッズの著作権料で収益が生まれた

- この経済効果が「わざとでは?」という憶測を呼ぶ一因となった

- しかし収益は慈善活動や作品の保存費用に充てられている

- これらの事例は個人の悪意ではなく社会的な背景から生まれている

- したがって「わざと」ではなく「起こるべくして起きた事故」と言える

スペイン旅行に行く方は下の記事もチェックしてください。

コメント