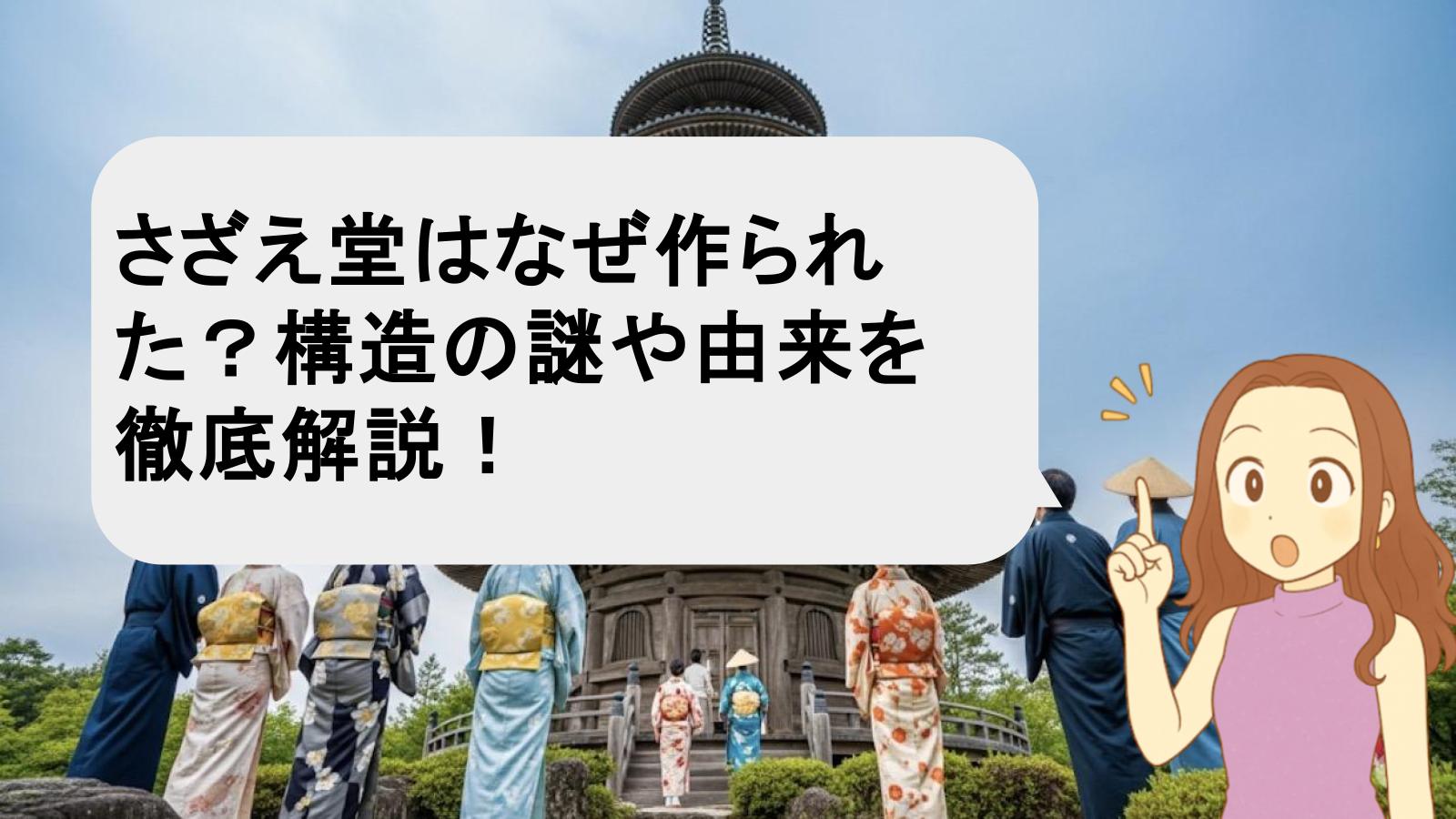

福島県会津若松市にある、なんとも不思議な建物「会津さざえ堂」。テレビ番組のブラタモリで特集されそうな、とてもユニークな構造をしていて、その独特の雰囲気から中には怖いと感じる人もいるかもしれませんね。

そもそも、このお堂は一体何のために作られたのでしょうか。そして、これを考えたのは誰が作ったのか、その興味深い由来も気になるところです。

実は、さざえ堂は会津だけでなく全国にいくつか存在していて、日本三大さざえ堂という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。

この記事では、そんな「さざえ堂がなぜ作られたのか」という疑問に、分かりやすくお答えしていきます。この記事を読み終わるころには、あなたもきっとさざえ堂の魅力に引き込まれているはずですよ。

- さざえ堂が作られた歴史的な背景と目的

- 世界的に珍しい二重螺旋構造の仕組み

- 会津以外の全国に存在するさざえ堂の例

- ダ・ヴィンチとの関係や不思議な由来の真相

さざえ堂はなぜ作られた?その歴史と背景

- さざえ堂は何のために作られたのか?

- この奇妙な建物を一体誰が作ったのか

- 発想の元になった不思議な由来とは

- ダ・ヴィンチが関わったという説の真相

- 世界でも珍しい一方通行の二重螺旋構造

- 平衡感覚を失う?怖いと言われる内部

さざえ堂は何のために作られたのか?

不思議な形をしたさざえ堂ですが、これが作られたのには、当時の人々の切実な願いが関係しています。言ってしまえば、さざえ堂は「庶民の夢をかなえるため」に建てられたお堂なのです。

江戸時代、会津のような東北地方に住む人々にとって、はるか西方の関西地方にある「西国三十三観音」の札所をすべて巡礼する旅は、一生に一度の夢でした。しかし、旅には莫大な費用と時間が必要で、ほとんどの庶民にとっては叶わぬ願いだったのですね。

そこで、この会津の地にいながら三十三の観音様すべてにお参りができるように、と考え出されたのが、この「さざえ堂」でした。堂内を順路に沿って歩くだけで、安置された三十三体の観音像すべてを拝むことができる。

この画期的なアイデアは、時間もお金もない庶民から絶大な人気を集めました。現在も堂内にびっしりと貼られた無数のお札が、当時の人々の熱狂ぶりを静かに物語っています。

この奇妙な建物を一体誰が作ったのか

この世界的にも珍しい建物を考案したのは、当時この地にあった正宗寺(しょうそうじ)の住職、郁堂(いくどう)禅師という人物です。

彼は、庶民の巡礼への強い想いに応えようと、このユニークな仏堂を発案し、寛政8年(1796年)に建立しました。

さざえ堂の入口を入ってすぐの場所には、この郁堂禅師の木像が祀られています。お堂を訪れた際には、ぜひその姿にも注目してみてください。

彼の発想がなければ、私たちはこの不思議な建築に出会えなかったのかもしれません。

ただ、この二重螺旋という複雑な構造を、本当に郁堂禅師一人のアイデアで実現できたのか、という点には、いくつかの興味深い説が残されています。

発想の元になった不思議な由来とは

これほど独創的な建築の発想は、一体どこから来たのでしょうか。その由来には、大きく分けて二つの説があり、今なお謎に包まれています。

一つは、とても夢のあるお話です。考案者である郁堂禅師が、ある日「二重になった紙縒(こより)」の夢を見たことから、この二重螺旋構造のヒントを得た、という説です。

夢のお告げが、この奇跡のような建物を生んだと考えると、なんだかワクワクしますね。

そしてもう一つは、もっとスケールの大きな説になります。実は、この構造のアイデアが、遠くヨーロッパから伝わったのではないか、というものです。

この説が、次にお話しするレオナルド・ダ・ヴィンチとの関係につながっていきます。

ダ・ヴィンチが関わったという説の真相

「さざえ堂の構造は、天才レオナルド・ダ・ヴィンチが設計に関わった」という話を聞いたことがあるでしょうか。もちろん、ダ・ヴィンチが直接会津に来て設計したわけではありません。

フランスの世界遺産・シャンボール城には、レオナルド・ダ・ヴィンチが設計したと伝えられる、有名な「二重螺旋階段」が存在します。

この階段も、上る人と下る人がすれ違わない構造になっており、さざえ堂との類似性が指摘されているのです。

このため、シャンボール城の設計図がオランダを通じて日本に伝わる「蘭書」に掲載され、それが様々な人の手を経て、会津の地にまで伝わったのではないか、と考えられています。

もしこれが本当なら、ルネサンスの天才と会津の職人との間に、時空を超えたつながりがあったことになります。

ただし、これを裏付ける直接的な物証は見つかっていません。郁堂禅師の夢のお告げか、それともダ・ヴィンチのアイデアが伝わったのか。

真実が謎に包まれているからこそ、さざえ堂は私たちを惹きつけてやまないのかもしれません。

世界でも珍しい一方通行の二重螺旋構造

さざえ堂が世界的にも珍しいと言われる最大の理由は、その特異な「二重螺旋構造」にあります。高さ約16.5メートルの六角形をした三層建ての建物ですが、内部は驚くべき仕組みになっているのです。

まず、入口から堂内に入ると、時計回りの上り坂スロープが始まります。このスロープに沿って壁には観音像が安置されており、参拝者は一方通行で上へ上へと進んでいきます。

そして最上階にある「太鼓橋」と呼ばれる部分を渡ると、今度は反時計回りの下り坂スロープに切り替わります。そのまま下っていくと、入口とは全く別の場所にある出口にたどり着くのです。

つまり、上りの通路と下りの通路が完全に独立した二重の螺旋になっているため、大勢の参拝者が同時に訪れても、中で誰ともすれ違うことがない、という画期的な構造になっています。木造建築でこれほど複雑な構造を実現している例は、世界でも他に類を見ません。

平衡感覚を失う?怖いと言われる内部

さざえ堂の内部に一歩足を踏み入れると、なんとも言えない不思議な感覚に襲われます。この感覚こそ、さざえ堂が「怖い」とか「気持ち悪くなる」と言われることがある理由かもしれません。

まず、通路は階段ではなく、滑り止めの木材が打ち付けられた「スロープ」になっています。この常に傾いた床を歩いていると、だんだんと平衡感覚が曖昧になってくるのです。また、建物自体が古い木造であることに加え、天井が低く、少し圧迫感を感じるかもしれません。

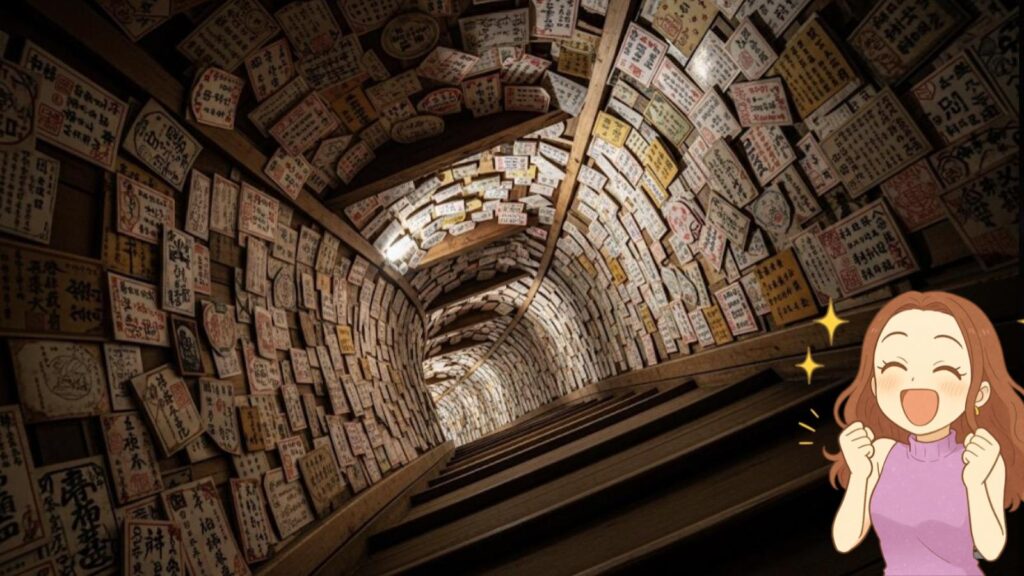

ぐるりと回りながら進んでいくと、天井や壁にはびっしりと貼られた「千社札(せんじゃふだ)」が目に飛び込んできます。

これは、かつて参拝に訪れた人々が記念に貼っていったものですが、そのおびただしい数に圧倒されることでしょう。 (※現在は千社札を貼ることは固く禁止されていますので、ご注意ください。)

この独特な空間は、ただの仏堂というよりも、まるで立体迷宮に迷い込んだかのよう。めまいにも似た不思議な感覚は、実際に歩いてみないと分からない、さざえ堂ならではの体験と言えます。

さざえ堂がなぜ作られたか分かる全国の例と魅力

- 会津だけじゃない!全国に存在するさざえ堂

- 日本三大さざえ堂は存在するのか?

- ブラタモリでも注目された建築の魅力

- なぜ作られたか分かるさざえ堂の理由まとめ

会津だけじゃない!全国に存在するさざえ堂

「さざえ堂」というと会津のものが非常に有名ですが、実はこのような螺旋構造を持つ仏堂は、江戸時代後期に関東から東北にかけていくつも建てられました。

そもそも、この建築様式の元祖とされるのは、江戸の本所(現在の東京都江東区)にあった「羅漢寺」の三匝堂(さんそうどう)です。このお堂が大変な人気を博し、その様式が各地に広まっていったと考えられています。

会津のさざえ堂が「二重螺旋」という極めて珍しい構造なのに対し、他のさざえ堂は上りと下りが別ではない単一の螺旋構造になっていることが多いようです。それでも、お堂の中を巡るだけで多くの観音様を参拝できるというコンセプトは共通しています。

現在でも、会津以外にいくつかのさざえ堂が残っています。ここでは、その代表的な例をいくつかご紹介しますね。

| 名称 | 所在地 | 建立年代 | 特徴 |

| 旧正宗寺三匝堂(会津さざえ堂) | 福島県会津若松市 | 1796年 | 二重螺旋構造を持つ唯一無二の木造建築。国指定重要文化財。 |

| 曹源寺本堂(群馬さざえ堂) | 群馬県太田市 | 1793-98年頃 | 本堂そのものがさざえ堂になっている。国指定重要文化財。 |

| 長禅寺三世堂 | 茨城県取手市 | 1801年再建 | 内部に百観音を祀る方形のお堂。県指定有形文化財。 |

| 總持寺(西新井大師)三匝堂 | 東京都足立区 | 1884年再建 | 明治期に再建されたもので、現在は非公開。 |

| 成身院百体観音堂 | 埼玉県本庄市 | 1911年再建 | 天明の大飢饉の供養のために建立されたのが始まり。 |

このように、各地のさざえ堂にはそれぞれの歴史や特徴があります。もし機会があれば、会津以外のさざえ堂を訪れてみるのも面白いかもしれません。

日本三大さざえ堂は存在するのか?

「日本三大〇〇」という言葉はよく耳にしますが、「日本三大さざえ堂」という公式な括りは、実はありません。どの三つを指すかという明確な定義はないのです。

ただ、一般的にさざえ堂について語られる際に、特に名前が挙がりやすいのは、やはり今回ご紹介している福島県の「会津さざえ堂」、そして群馬県太田市にある「曹源寺さざえ堂」、東京都足立区の「西新井大師の三匝堂」あたりでしょうか。

中でも「会津さざえ堂」は、その唯一無二の二重螺旋構造から、他のさざえ堂とは一線を画す存在感を放っています。また、「曹源寺さざえ堂」は、お寺の本堂自体がさざえ堂になっているという珍しい形式で、こちらも国の重要文化財に指定されている貴重な建物です。

「三大」という括りはありませんが、これらのさざえ堂が日本の建築史において非常にユニークで価値のある存在であることは間違いありません。

ブラタモリでも注目された建築の魅力

人気番組「ブラタモリ」は、街の歴史や地形を歩きながら解き明かしていくのが魅力ですが、もし会津のさざえ堂を取り上げるとしたら、きっとその多角的な魅力に光が当たるでしょう。

地形と歴史の関わり

まず注目されるのは、さざえ堂が建つ「飯盛山」という立地です。この山は、戊辰戦争の悲劇で知られる白虎隊が自刃した場所としても知られています。

なぜこの場所に、このような庶民のためのエンターテインメント性あふれるお堂が建てられたのか。地域の歴史と信仰がどのように結びついていたのかは、非常に興味深いテーマですね。

建築家も唸る職人技

建築家の藤森照信先生も、このさざえ堂の技術を高く評価しています。特に、正面入口の柱に絡みつくような龍の彫刻は、本来は構造と装飾が分離しているべきという建築のルールを破った、江戸時代ならではの「過剰な」表現の極みだと指摘しています。

また、複雑な二重螺旋をすべて木材で組み上げた大工たちの技術力は、驚異的と言うほかありません。曲がった梁(はり)など、常識では考えられないような部材を使いこなし、頭の中の設計図を寸分違わず形にする。これは、当時の職人たちの技術が最高潮に達していたことの証左です。

このように、地形、歴史、そして超絶的な建築技術。これらの要素が複雑に絡み合っている点こそ、さざえ堂が時代を超えて人々を魅了する理由なのかもしれません。

なぜ作られたか分かるさざえ堂の理由まとめ

この記事では、「さざえ堂はなぜ作られたのか」という疑問について、その歴史や構造、そして各地の例を交えながら詳しく見てきました。最後に、この記事のポイントをまとめてみましょう。

- 会津さざえ堂の正式名称は「円通三匝堂(えんつうさんそうどう)」

- 寛政8年(1796年)に福島県会津若松市の飯盛山に建立された

- 上りと下りの参拝者がすれ違うことのない「二重螺旋構造」が最大の特徴

- 庶民が遠くまで行かずに巡礼できるよう、西国三十三観音が安置されていた

- 考案したのは、当時の正宗寺の住職であった郁堂(いくどう)禅師

- 発想の由来は、郁堂禅師が見た夢という説が伝わっている

- レオナルド・ダ・ヴィンチ設計の階段との関連性を指摘する説もある

- 内部は階段ではなく、平衡感覚が試されるスロープ状の通路

- 他に類を見ない木造建築として、国の重要文化財に指定されている

- 「さざえ堂」という建築様式は、江戸の羅漢寺を元祖として全国に広まった

- 群馬県の曹源寺など、会津以外にも現存するさざえ堂がある

- 白虎隊終焉の地として知られる飯盛山の中腹に建っている

- 堂内の無数の千社札が、建立当時の人気ぶりを物語っている

- 現在は観音像に代わり、「皇朝二十四孝」の絵額が掲げられている

- 建築の専門家も驚くほど独創的で高度な木造技術が用いられている

これらの点を踏まえると、さざえ堂が、当時の人々の切実な願いと、それを形にした人々の高い技術力や遊び心が生んだ、奇跡のような建築遺産であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

会津を訪れる機会があれば、ぜひこの不思議な空間を実際に体験してみてくださいね。

コメント