「会津さざえ堂がなんだか怖い…」そんな噂を耳にして、訪れるのをためらってはいませんか?たしかに、心霊写真があるのでは?といった話を聞くと、少し不安になりますよね。

でも、安心してください。会津さざえ堂は、ただ怖いと噂されるだけの場所ではないのです。

実は、あの人気番組ブラタモリでも紹介されたほど、建築の仕組みがとてもユニークな建物なんですよ。この記事では、さざえ堂が一体なぜ作られたのか、そしてこの不思議な建物を誰が作ったのかという歴史の謎に迫ります。

また、全国にいくつか存在する他のさざえ堂との違いや、人とすれ違わないと言われる、なぜすれ違わないのか不思議な構造の秘密も分かりやすく解説します。

これから訪れる方のために、現地へのアクセス方法や便利な駐車場の情報まで、あなたの疑問や不安をまるごと解消できるようまとめました。この記事を読めば、さざえ堂の本当の魅力にきっと気づくはずです。

- さざえ堂が「怖い」と言われる具体的な理由

- 世界でも珍しい二重螺旋構造のからくり

- 建物の歴史や建立の背景にある物語

- 安心して訪れるためのアクセスと駐車場情報

さざえ堂が怖いと噂される理由とは?

- 無数の千社札は心霊写真のせい?

- なぜ人とすれ違わないのか

- ブラタモリでも紹介された特異な構造

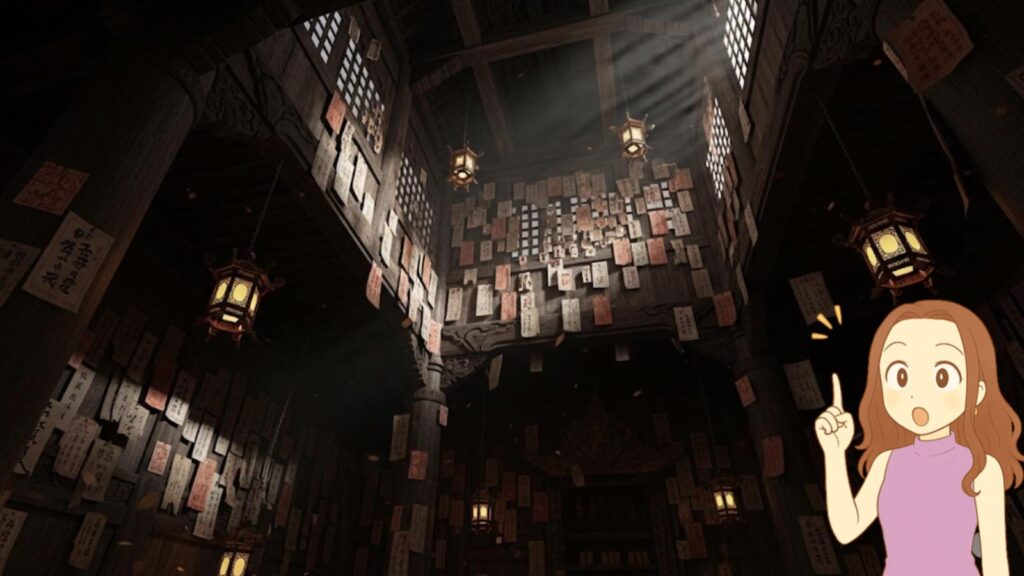

無数の千社札は心霊写真のせい?

会津さざえ堂が怖いと言われる理由の一つに、天井や壁に貼られた無数のお札の存在が挙げられます。この光景が、まるで何かを封印しているように見え、心霊写真と結びつけて噂されることがあるようです。

しかし、これは心霊現象とは全く関係がありません。

これらの札は「千社札(せんじゃふだ)」と呼ばれるもので、かつてこのお堂を訪れた参拝者たちが、記念として貼っていったものなのです。さざえ堂は、ここを訪れるだけで西国三十三観音巡りと同じご利益が得られるとされた場所でした。そのため、多くの人々が願いを込めて参拝に訪れ、その証として自分の名前や出身地が書かれた札を貼っていったというわけです。

つまり、天井を埋め尽くすお札の光景は、怪奇現象の跡ではなく、たくさんの人々の祈りや信仰が集まった証しなのですね。

もちろん、何も知らずにあの光景を目の当たりにすると、少し不気味に感じてしまうかもしれません。ですが、その背景を知れば、むしろ人々の篤い信仰心を感じられるのではないでしょうか。

なお、現在は貴重な文化財を保護するため、新たに千社札を貼ることは固く禁じられています。当時の面影を大切に守っていきたいものです。

なぜ人とすれ違わないのか

さざえ堂を訪れた人が口を揃えて不思議がるのが、「上る人と下る人がすれ違わない」という点です。決して大きな建物ではないのに、どうして他の参拝者と一度も顔を合わせずに出てこられるのでしょうか。

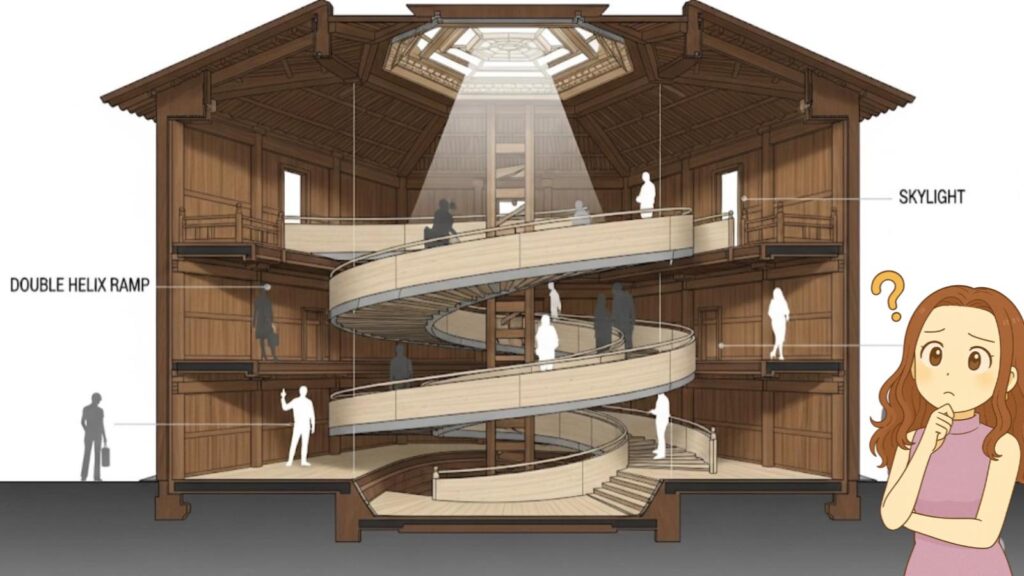

その秘密は、世界でも非常に珍しい「二重螺旋構造」にあります。

お堂の中は階段ではなく、ぐるぐると渦を巻くようなスロープ(斜路)になっています。そして、このスロープが「上り専用」と「下り専用」の2本あり、それらが立体的に絡み合いながら頂上へと続き、そして出口へと至るのです。

具体的には、入り口から入ると参拝者は自然と右回りの上りスロープを進むことになります。そのまま1回転半ほど進むと、最上階にたどり着きます。そこには太鼓橋があり、橋を渡ると今度は自然に左回りの下りスロープへと導かれるのです。

この間、上りの通路と下りの通路は決して交わることがありません。まるでDNAの模型のように、2本の道が絡み合いながらも独立しているイメージですね。この画期的な設計によって、一方通行の参拝が実現し、他の人とすれ違うことなくお参りを終えることができるのです。

平衡感覚が少しおかしくなるような、この摩訶不思議な体験こそ、さざえ堂が人々を魅了する大きな理由の一つと考えられます。

ブラタモリでも紹介された特異な構造

会津さざえ堂のユニークな構造は、専門家からも高く評価されています。実際に、街歩きの達人であるタモリさんが歴史や地形の謎を解き明かすNHKの人気番組「ブラタモリ」でも、その特異な魅力が詳しく紹介されました。

番組では、世界的にも類を見ない二重螺旋の木造建築が、いかにして江戸時代に作られたのかが大きなテーマとなりました。当時、コンピューターも高度な測量機器もない中で、これほど複雑で奇想天外な建物を設計し、完成させた大工たちの技術力に、専門家も驚きを隠せない様子でした。

世界遺産との関連性は?

この不思議な構造の起源については、いくつかの説があります。その中の一つに、フランスのロワール地方にある世界遺産「シャンボール城」の二重螺旋階段との関連を指摘する声があります。この階段は、かの有名な芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが設計したと言われています。

その設計図がオランダ経由で長崎の出島に伝わり、会津まで届いたのではないか、というロマンあふれる説です。しかし、この説には確たる証拠がなく、真相は今も謎に包まれています。

いずれにしても、さざえ堂が建築史において非常に価値の高い、唯一無二の存在であることは間違いありません。平成7年(1995年)に国の重要文化財に指定されたのも、こうした歴史的・建築的価値が認められたからなのです。

怖いだけではない!さざえ堂の謎と魅力

- そもそもさざえ堂はなぜ作られたのか

- この奇想天外な建物を一体誰が作ったのか

- 世界でも珍しい二重螺旋の仕組み

- 全国のさざえ堂と会津の違い

- 飯盛山へのアクセス方法

- 参拝に便利な駐車場情報

- 結局さざえ堂は怖いのか?まとめ

そもそもさざえ堂はなぜ作られたのか

この不思議な形をしたさざえ堂は、一体どのような目的で建てられたのでしょうか。その背景には、江戸時代の人々の深い信仰心と、ある優しい配慮がありました。

さざえ堂が建てられた当時、庶民の間では「西国三十三観音巡礼」が大変な人気を集めていました。これは、近畿地方を中心に点在する33ヶ所の観音霊場を巡る旅のことです。しかし、会津のような遠い土地から、時間もお金もかかる巡礼の旅に出るのは、ほとんどの人にとって夢のまた夢でした。

そこで、「会津の地にいながら、三十三観音巡礼と同じご利益にあずかれるように」という願いを込めて建立されたのが、この会津さざえ堂なのです。

お堂の内部のスロープに沿って、西国三十三所の観音様が祀られていました。参拝者は、堂内をぐるりと一周するだけで、33ヶ所全ての観音様にお参りしたことになる、という画期的なシステムだったのです。

遠くまで旅することができない庶民にとって、さざえ堂は身近な信仰の対象であり、同時にお参り自体がアトラクションのような、テーマパーク的な楽しみも提供してくれる場所だったのかもしれませんね。

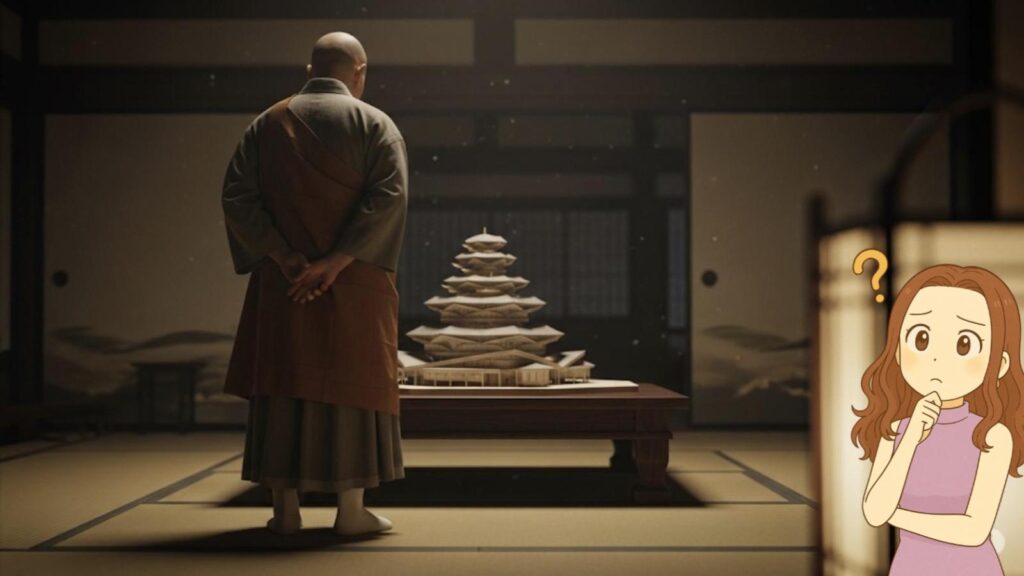

この奇想天外な建物を一体誰が作ったのか

これほど独創的で複雑な建物を考案したのは、一体どのような人物だったのでしょうか。

この会津さざえ堂を建立したのは、当時この飯盛山にあった正宗寺(しょうそうじ)の住職、郁堂(いくどう)和尚という人物です。建立されたのは、今から220年以上も前の寛政8年(1796年)と伝えられています。

郁堂和尚が、庶民の「観音巡礼に行きたい」という願いをどうにかして叶えたいと考え、この奇想天外な仏堂を考案したと言われています。前述の通り、レオナルド・ダ・ヴィンチの設計図を参考にしたという説もありますが、それを証明する資料は見つかっていません。もしかしたら、郁堂和尚の完全なオリジナルアイデアだった可能性も十分に考えられます。

いずれにしても、郁堂和尚の豊かな発想力と、それを形にした会津の大工たちの卓越した技術力がなければ、この建物は生まれなかったでしょう。設計から施工まで、全てが手作業で行われた江戸時代に、これだけの建築物を完成させた技術力には、ただただ感服するばかりです。お堂の入り口には、発案者である郁堂和尚の木像が安置され、今も訪れる人々を見守っています。

世界でも珍しい二重螺旋の仕組み

前述の通り、さざえ堂の最大の特徴は、上りと下りが交差しない「二重螺旋構造」にあります。ここでは、その仕組みについてもう少し詳しく見ていきましょう。

この構造を成り立たせているのは、お堂の中央を貫く6本の心柱(しんばしら)と、その周りを囲むように配置された通路です。建物自体が六角形をしており、その角に沿って柱が立てられています。

一方通行を実現する設計

入り口から入った参拝者が進む上りのスロープは、建物の内壁に沿って右回りに設計されています。そして、ちょうどその真下、つまり床下を、下りのスロープが通っているのです。

最上階の太鼓橋が、この上りと下りの通路をつなぐ転換点です。橋を渡ることで、参拝者は知らず知らずのうちに下りの通路へと移り、今度は左回りにスロープを下って出口に向かいます。天井から聞こえる足音や話し声は、自分たちの真上(あるいは真下)を別の通路で歩いている人々のものなのですね。

この巧妙な設計により、参拝者の流れが一方通行に制御され、混雑することなくスムーズなお参りが可能になりました。わずか3回転で出口にたどり着く短い道のりですが、まるで不思議な迷宮に迷い込んだかのような、独特の感覚を味わえるのが魅力です。

全国のさざえ堂と会津の違い

「さざえ堂」という名前の建物は、実は会津若松だけでなく、日本全国にいくつか現存しています。その多くは、会津さざえ堂と同じように、堂内を巡ることで観音巡礼などができるというコンセプトで建てられました。

では、全国にある他のさざえ堂と、会津さざえ堂はどこが違うのでしょうか。

最大の違いは、やはりその内部構造にあります。

例えば、群馬県の「太田さざえ堂」や埼玉県の「成身院百体観音堂(本庄さざえ堂)」なども、内部が螺旋状になっていることで知られています。しかし、これらのさざえ堂は、上りと下りの通路が分かれていない「一重螺旋」の構造がほとんどです。つまり、上った道をそのまま引き返して下りてくる形式なのですね。

これに対して、会津さざえ堂は上りと下りが完全に分離された「二重螺旋構造」を持つ、唯一無二の存在です。この点が建築史上、極めて特異で価値が高いと評価されている最大の理由です。他のさざ-え堂もそれぞれに歴史的価値がありますが、建築の独創性という点では、会津さざえ堂が突出していると言えるでしょう。

飯盛山へのアクセス方法

会津さざえ堂がある飯盛山へのアクセスは、公共交通機関と車のどちらでも可能です。ご自身の旅行プランに合わせて、便利な方法を選んでくださいね。

公共交通機関を利用する場合

電車で向かう場合、最寄り駅はJR「会津若松駅」です。駅前からは、市内を周遊する観光バス「あかべぇ」が運行しています。このバスに乗り、「飯盛山下」バス停で下車してください。所要時間は約15分ほどです。バス停からは、お土産屋さんが並ぶ参道を通り、徒歩5分~10分でさざえ堂の麓に到着します。

自動車を利用する場合

車の場合は、磐越自動車道「会津若松IC」から約15分で到着します。飯盛山周辺には、有料・無料の駐車場が複数用意されています。

麓からさざえ堂までは、少し急な階段や坂道を上る必要があります。足腰に自信のない方や、小さなお子様連れの方は、有料の動く歩道「スロープコンベア」を利用するのも一つの手です。

| アクセス方法 | メリット | デメリット・注意点 |

| 公共交通(周遊バス) | 運転の心配なく気軽に楽しめる 周遊券でお得に市内観光もできる | バスの運行時間に合わせる必要がある バス停から少し歩く |

| 自動車 | 時間を気にせず自由に移動できる 会津の他の観光地も巡りやすい | 観光シーズンは駐車場が混雑することがある 有料か無料か事前に確認が必要 |

参拝に便利な駐車場情報

車で飯盛山を訪れる際に気になるのが駐車場ですよね。周辺にはいくつかの駐車場がありますが、それぞれ特徴が異なりますので、事前に知っておくとスムーズです。

大きく分けると、飯盛山のすぐ麓にある民間(お土産屋さんなど)の有料駐車場と、少し離れた場所にある市営の無料駐車場があります。

有料駐車場

有料駐車場は、さざえ堂や白虎隊士のお墓へ向かう参道の入り口すぐそばにあり、非常に便利です。料金は1回数百円程度が相場ですが、場所によって異なります。時間を気にせずゆっくりと見学したい方や、なるべく歩く距離を短くしたい方におすすめです。一部のお土産屋さんでは、お店で買い物をすることを条件に駐車料金が割引または無料になるところもあります。

無料駐車場

市営の無料駐車場は、参道入り口から少し離れた場所にあります。徒歩で5分から10分ほど歩くことになりますが、駐車料金を節約できるのが大きなメリットです。ただし、観光シーズンや週末は大変混雑し、満車になっていることもしばしばあります。朝早い時間帯に訪れるなど、工夫が必要になるかもしれません。

どちらの駐車場を選ぶにしても、休日などは混雑が予想されます。時間に余裕を持って計画を立てることが、快適な観光の鍵となります。

結局さざえ堂は怖いのか?まとめ

ここまで、会津さざえ堂にまつわる様々な情報をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。「怖い」という噂の真相から、その不思議な魅力まで、ご理解いただけたかと思います。最後に、この記事のポイントをまとめておきますね。

- さざえ堂が怖いと言われる一因は天井の無数の千社札

- 千社札は心霊現象ではなく参拝者が貼った信仰の証

- 上りと下りがすれ違わないのは世界でも珍しい二重螺旋構造のため

- 通路が2本あり立体的に交差することなく一方通行を実現している

- 不思議な構造はNHKの番組「ブラタモリ」でも紹介された

- 国の重要文化財にも指定されるほど建築的価値が高い

- 建立の目的は庶民が手軽に西国三十三観音巡りができるようにするため

- 発案・建立したのは正宗寺の住職だった郁堂和尚

- 建立は寛政8年(1796年)で220年以上の歴史を持つ

- 全国にある他のさざえ堂と違い二重螺旋構造は会津だけ

- 最寄り駅はJR会津若松駅で周遊バス「あかべぇ」が便利

- 車の場合は会津若松ICから約15分

- 駐車場は便利な有料駐車場と少し歩く無料駐車場がある

- 歩きやすい靴での訪問がおすすめ

- 怖いというイメージは、その特異な見た目と歴史的背景から生まれたもの

コメント