筆者

筆者「札幌ドームのライブって、なんだか埋まらないよね…」そう感じていませんか?

歴代のコンサートを見ても、満員にするのが難しい会場として知られていますよね。

「嵐ですら埋まらない」「EXILEの公演はスカスカだった」なんて話を聞いたことがあるかもしれません。

人気のミスチルが埋まらないことや、最近ではスノーマンでも埋まらないのでは?と心配する声も聞こえてきます。

一方で、チケットを完売させたアーティストも確かに存在します。

では、一部の満員にできたアーティストと、そうでないアーティストの違いはどこにあるのでしょうか。

実はこの背景には、単なる人気の問題だけでは片付けられない、札幌ドーム特有の問題点や、赤字経営に繋がる根深い事情があるんです。

この記事では、その理由を一つひとつ丁寧に解説していきますね。

- 札幌ドームのライブが埋まらないと言われる具体的な理由

- 歴代アーティストの実際の集客状況と成功例

- 集客を妨げているアクセスや経営上の構造的な問題点

- 札幌ドームの今後の展望とコンサート開催の可能性

なぜ札幌ドームのライブは埋まらないのか

- そもそも満員にすることが難しい会場

- 歴代コンサートの集客状況を振り返る

- 嵐でも埋まらないと言われたのは本当?

- 人気のミスチルも埋まらない札幌公演

- スノーマンのドーム公演も埋まらない?

- EXILE公演がスカスカだった過去の事例

そもそも満員にすることが難しい会場

札幌ドームは、そもそも構造的に満員にすることが極めて難しい会場だと言えます。

その理由は、5万人を超える収容人数に対して、集客の母体となる北海道の人口が他の大都市圏と比べて圧倒的に少ないからです。

例えば、他のドームがある都市圏の人口と比較すると、その差は歴然としています。

| ドーム所在地 | 周辺の広域人口(目安) |

| 札幌 | 約520万人(北海道全域) |

| 東京 | 約4,500万人(広域首都圏) |

| 名古屋 | 約1,200万人(広域中京圏) |

| 大阪 | 約2,100万人(広域近畿圏) |

| 福岡 | 約1,300万人(九州全体) |

このように見ると、北海道は他のエリアの半分以下の人口で、東京ドームとほぼ同じ規模の会場を埋めなくてはならないことが分かります。

また、北海道は地理的に孤立しているため、本州のファンの「ついでに遠征」が非常にしにくい環境です。

他のドームであれば新幹線で数時間ですが、札幌へは飛行機がほぼ唯一の選択肢。これが、道外からの集客の大きなハードルになっているのです。

さらに、札幌のライブ会場には「規模のギャップ」という問題もあります。

1万人規模の「きたえーる」や「真駒内セキスイハイムアイスアリーナ」の次は、一気に5万人規模の札幌ドームしかありません。

つまり、2万人や3万人を動員できる人気アーティストが、ちょうど良い規模の会場を選べないという事情も、札幌での大規模公演を難しくしている要因の一つと考えられます。

歴代コンサートの集客状況を振り返る

これまでの歴史を振り返ってみても、札幌ドームでのコンサート集客がいかに厳しい道のりであったかがうかがえます。

古くから、札幌ドームはアーティストにとって「鬼門」のような会場とされてきました。

実際に、過去にドームツアーを行った多くの有名アーティストが、他の会場では完売させながらも札幌ドームでは空席が目立ってしまう、というケースが少なくありませんでした。

例えば、2016年にももいろクローバーZが開催したライブでは、約2万人の観客が集まりましたが、それでもドームのキャパシティの半分にも満たない状況でした。

これはアーティストの人気が低いわけではなく、札幌ドームという会場がいかに集客しにくいかを象徴する出来事だったと言えます。

B’zやサザンオールスターズといった国民的アーティストでさえ、常に満員にするのは容易ではなく、時にはドームツアーの開催地から札幌が外されてしまうこともありました。

これは、アーティスト側や主催者側が、札幌での公演には集客と採算のリスクが伴うと判断していることの表れなのです。

このように、歴代のコンサート実績を見ても、札幌ドームを満員にすることはごく一部の例外を除いて非常にハードルが高く、多くのアーティストが苦戦してきた歴史があるのです。

嵐でも埋まらないと言われたのは本当?

札幌ドームの集客の難しさを語る上で、必ずと言っていいほど名前が挙がるのが、国民的アイドルの嵐です。

彼らは、札幌ドームを満員にできる数少ないアーティストとして知られていました。しかし、その嵐でさえ「他のドームに比べて札幌ドームのチケットは比較的取りやすい」とファンの間で言われていたのは有名な話です。

これは、絶対的な人気を誇る嵐をもってしても、5万人規模の会場を毎回のように完璧に埋め尽くすことの難しさを示唆しています。

「嵐でも埋まらない」という言葉は、文字通り空席だらけだったという意味ではありません。

むしろ、「あれほどの人気グループですら、他の都市と同じようなチケット争奪戦にはなりにくい」というニュアンスで語られてきました。

この背景には、やはり北海道の人口や地理的な条件が大きく影響しています。

熱心なファンが道内に限られてしまうこと、そして本州から遠征するには航空券や宿泊費といった高額な費用と時間が必要になるため、どうしてもファンの数が限られてしまうのです。

したがって、「嵐でも埋まらない」という言葉は、札幌ドームという会場がいかに特殊で、集客におけるハンディキャップを背負っているかを最も分かりやすく示す象徴的なフレーズとして語り継がれている、と考えるのが自然でしょう。

人気のミスチルも埋まらない札幌公演

Mr.Children(ミスチル)のような、日本を代表するトップクラスのロックバンドでさえ、札幌ドーム公演では集客に苦戦するイメージがついています。

彼らがドームツアーを開催すると、東京や大阪では発売と同時にチケットが即完売となるのが通常です。

しかし、札幌ドーム公演に関しては、他の会場と同じような状況にはなりにくいのが実情でした。もちろん、多くの観客が詰めかけ、素晴らしいライブが繰り広げられることに変わりはありません。

ただ、会場の隅々までびっしりと埋め尽くす「満員御礼」の状態を作り出すのは、ミスチルほどの人気があっても簡単ではないのです。

この理由は、他のアーティストと同様に、やはり北海道の人口規模とアクセスの問題に尽きます。

特に、ミスチルのファン層は社会人や家族連れも多く、遠征となると仕事の都合や家族のスケジュール調整など、若者中心のファン層とはまた違ったハードルが存在します。

そのため、札幌ドーム公演は「行ってみたいけれど、日程や費用の面で断念せざるを得ない」という道外ファンが、他の都市での公演に比べて多くなってしまう傾向があるのです。

このような状況から、ミスチルのような絶大な人気を誇るアーティストでさえ、札幌ドームではキャパシティを完全に埋めきることが難しい、という現実が生まれています。

スノーマンのドーム公演も埋まらない?

近年、絶大な人気を誇るSnow Man(スノーマン)のドームツアーにおいても、札幌ドームの集客に関する懸念の声が聞かれます。

彼らの人気は凄まじく、他の4大ドーム(東京・京セラ・バンテリン・PayPay)では、チケットは熾烈な争奪戦となります。

しかし、札幌ドーム公演が発表されると、ファンの間では「札幌ならチケットが取れるかもしれない」という期待と同時に、「ドームが埋まるだろうか」という心配の声が上がるのが恒例となっています。

これは、たとえ今のジャニーズグループの中でトップクラスの人気を誇るSnow Manであっても、札幌ドーム特有の集客の難しさという課題からは逃れられない、と考えられているからです。

前述の通り、北海道の人口や地理的条件、道外からのアクセスのハードルは、アーティストの人気度だけでは乗り越えられない大きな壁として存在し続けています。

実際、公演が決定すると、札幌市内のホテルは即座に満室になり、航空券も高騰するなど、遠征組にとっては厳しい状況が生まれます。

こうした物理的な制約が、結果的に「行きたくても行けない」ファンを生み出し、ドームを完全に埋めることの難しさに繋がっているのです。

Snow Manほどの人気があってもなお、札幌ドーム公演には集客面の不安がつきまとう、というのが偽らざる現状と言えるでしょう。

EXILE公演がスカスカだった過去の事例

EXILEやその関連グループは、大規模なライブ動員力を誇ることで知られていますが、札幌ドーム公演に関しては、過去に「客席がスカスカだった」という厳しい評判が立ったことがあります。

もちろん、これは客観的なデータというよりは、SNS上などで拡散された一部の参加者の感想やイメージに近いものです。

しかし、このような声が上がる背景には、やはり札幌ドームの巨大なキャパシティと、それを埋めることの難しさがあります。

EXILEのライブは、豪華なステージセットが特徴で、アリーナのレイアウトによっては使用できる座席数が他のアーティストよりも少なくなることがあります。

それでもなお、5万人規模の会場の後方席やスタンド上部の席までを完全に埋め尽くすのは至難の業です。

特に平日の公演などが重なると、道内のファンでさえ参加が難しくなり、空席が目立ちやすくなる傾向がありました。

「スカスカだった」という表現は少し過激かもしれませんが、他のドームでの熱狂的な埋まり具合と比較して、札幌ドームではどうしても空席のあるエリアが見えてしまい、それが参加者に「思ったより人が少ない」という印象を与えてしまった、と考えるのが妥当でしょう。

これもまた、アーティストの人気だけではどうにもならない、札幌ドームという会場の構造的な課題を示す一例と言えます。

札幌ドームでライブが埋まらない構造的問題

- チケットを完売させたアーティストはいる?

- 満員にした数少ないアーティストの顔ぶれ

- 集客を妨げる運営の根本的な問題点

- 日ハム移転で加速した赤字経営の実態

- 今後も札幌ドームのライブは埋まらないのか

チケットを完売させたアーティストはいる?

これまでの話を聞くと、「じゃあ、札幌ドームのチケットを完売させたアーティストなんて、本当にいるの?」と疑問に思うかもしれませんね。

はい、もちろん存在します。数は非常に限られますが、あの巨大な会場をファンで埋め尽くし、完売させたアーティストは確かにいるのです。

ただし、これを達成するためには、単に「人気がある」というだけでは不十分で、いくつかの特別な条件が重なる必要があると考えられます。

例えば、一過性ではない、長年にわたって幅広い世代から支持される国民的な知名度や、ファンの熱量が極めて高く、遠征費用をかけてでも「絶対に行きたい」と思わせるほどの強力な魅力が求められます。

また、数年に一度の記念ツアーや、活動休止前の最後のツアーといった、特別な付加価値のある公演であることも、完売を後押しする大きな要因になります。

ファンにとって「今回を逃したら、もう見られないかもしれない」というプレミアム感が、高額な遠征費や日程調整といったハードルを乗り越える強い動機付けになるからです。

このように、札幌ドームを完売させることは不可能ではありません。

しかし、それはアーティストの人気、公演の特別感、そしてファンの熱意といった、いくつもの要素が奇跡的に組み合わさった時にのみ達成可能な、非常に難易度の高い偉業であると言えるでしょう。

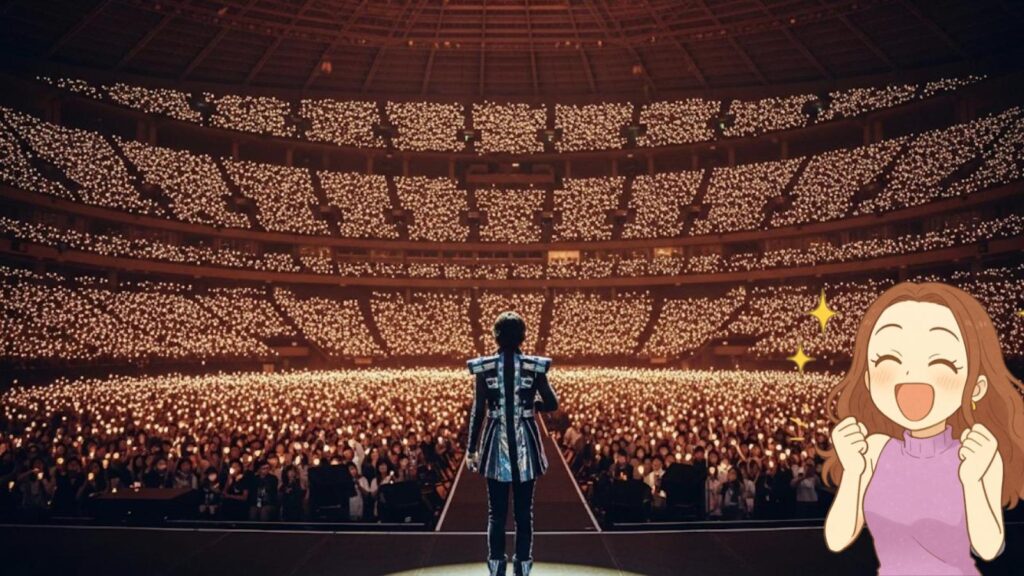

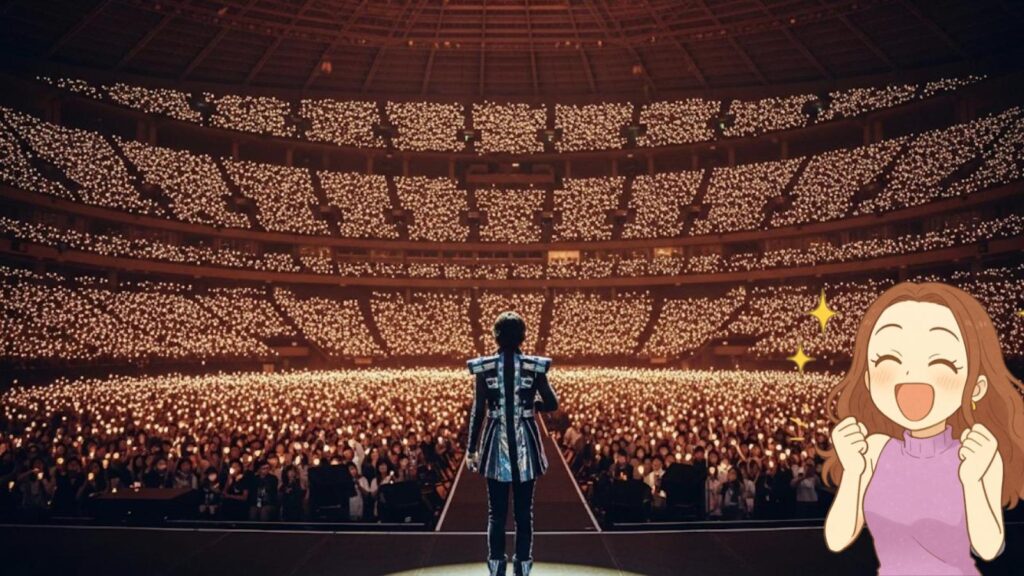

満員にした数少ないアーティストの顔ぶれ

では、具体的に札幌ドームを満員にしてきた、数少ないアーティストとは誰なのでしょうか。

過去の実績から名前が挙がるのは、やはり先ほども触れた「嵐」が筆頭です。彼らは活動期間中、札幌ドームを含む5大ドームツアーを何度も成功させ、札幌でも高い集客力を維持し続けました。

その他には、安室奈美恵さんの引退前最後のツアーが挙げられます。これは「最後の勇姿を目に焼き付けたい」という全国のファンの強い思いが集結し、札幌ドームも満員の観客で埋め尽くされました。

また、K-POPグループの東方神起も、熱心なファンが多く、札幌での公演を成功させてきた実績があります。彼らのように、国境を越えて強力なファンダムを築いているアーティストも、札幌ドームを満員にできるポテンシャルを持っていると言えます。

これらの顔ぶれを見ると、共通しているのはやはり「圧倒的な知名度」と「公演の希少性・特別感」、そして「ファンの強い熱意」です。

多くのアーティストが苦戦する中で札幌ドームを満員にした彼らは、まさに日本のエンターテインメント界におけるトップ・オブ・トップであり、その集客力は別格であったことが分かります。

集客を妨げる運営の根本的な問題点

アーティストの人気やファンの熱意だけでは解決できない、札幌ドームの運営側が抱える根本的な問題点も、集客を大きく妨げています。

交通アクセスの脆弱さ

最大の問題は、交通アクセスの悪さです。最寄り駅は地下鉄東豊線の福住駅のみで、この駅の規模は5万人もの観客を一度に捌けるようには設計されていません。

そのため、ライブ終了後は駅にたどり着くだけで1時間以上かかり、駅構内も大混雑で、電車に乗るまでにさらに時間がかかるという事態が常態化しています。

タクシー乗り場も長蛇の列で、シャトルバスの運行も不安定なため、「帰宅難民」が発生しやすい状況なのです。

開催に伴うコストの高さ

主催者側にとっても、札幌ドームはコスト面での負担が大きい会場です。本州から大量のステージ機材を運ぶには、フェリーと陸送を組み合わせる必要があり、輸送費と時間が他の会場に比べて格段にかかります。

また、冬場の開催となると、大雪による機材輸送の遅延や、アーティスト・スタッフの移動(飛行機の欠航など)のリスクも考慮しなければなりません。

これらのコストやリスクが、公演のチケット代に反映されたり、あるいは採算が合わないとして開催自体が見送られたりする原因にもなっています。

札幌市の運営体制

さらに、札幌ドームの運営が札幌市主体の第三セクターであることも、柔軟な対応を難しくしている一因とされています。

かつてはメインテナントであったプロ野球・日本ハムファイターズとの交渉でも、高額な使用料などの条件面で折り合いがつかず、最終的に移転を許してしまいました。

このような硬直的な運営体制が、アーティストやイベント主催者側にとって「使いにくい」という印象を与え、より柔軟で条件の良い他の会場へと流れてしまう要因になっている可能性も指摘されています。

日ハム移転で加速した赤字経営の実態

札幌ドームの経営問題を語る上で、プロ野球チーム「北海道日本ハムファイターズ」の新球場への移転は避けて通れません。

この出来事は、札幌ドームの赤字経営を深刻化させ、ライブ誘致における問題点をさらに浮き彫りにしました。

ファイターズが本拠地としていた時代、札幌ドームは年間数十試合のプロ野球開催によって、安定した使用料収入を得ていました。

これは経営の太い柱であり、ドームの収益を支える生命線だったのです。

しかし、ファイターズはより収益性の高い自前の球場を求め、北広島市に「エスコンフィールドHOKKAIDO」を建設し、2023年に移転しました。

これにより、札幌ドームは最大の収益源を失い、年間で数十億円規模の減収に見舞われました。

結果として、これまでも課題であった経営状況は一気に悪化し、巨額の赤字を計上する事態に陥っています。

この深刻な赤字経営は、ライブやコンサートの誘致にも悪影響を及ぼしています。

赤字を少しでも埋めるために、施設の使用料を高めに設定せざるを得なかったり、逆にイベントを誘致するために使用料を下げたくても、その差額を埋める体力がない、というジレンマに陥っているのです。

また、「稼ぎ頭」だったファイターズを引き留められなかった運営側の交渉能力や経営体質そのものへの不信感が、他のイベント主催者にも「札幌ドームはビジネスパートナーとして信頼できるのか?」という疑念を抱かせている可能性も否定できません。

ファイターズの移転は、単なる減収以上に、札幌ドームの経営基盤と信頼を大きく揺るがす出来事だったのです。

今後も札幌ドームのライブは埋まらないのか

この記事で解説してきた様々な要因を踏まえると、残念ながら、今後も札幌ドームのライブが簡単に埋まるようになる未来を想像するのは難しい、というのが現実的な見方かもしれません。

- 人口動態と地理的条件は変わらない 北海道の人口が急激に増えたり、本州と陸路で簡単につながったりすることはありません。集客の土台となる根本的な条件は、これからも変わらず札幌ドームの大きな課題として存在し続けます。

- 交通インフラの改善には時間がかかる ライブ終了後の深刻な交通混雑を解消するには、最寄り駅の拡張や新しい交通網の整備など、莫大な費用と長い年月を要する大規模なインフラ投資が必要です。短期的な解決は期待薄と言わざるを得ません。

- 経営体質の改善が鍵 赤字経営からの脱却と、より魅力的なイベントを誘致するためには、現在の第三セクターによる運営体制を抜本的に見直し、民間企業のような柔軟でスピーディーな経営判断ができる組織へと変革することが不可欠です。しかし、これもまた容易なことではありません。

- 「新モード」への期待と課題 現在、札幌ドームでは巨大な暗幕を使って会場を約2万人規模に縮小する「新モード」での活用が提案されています。これが実現すれば、これまで「ドームでは大きすぎる」と敬遠していたアーティストを呼び込める可能性があります。ただし、この暗幕の設置・撤去にかかるコストや、アーティスト側が「縮小されたドーム」での開催に魅力を感じるかなど、未知数の部分も多く残されています。

以上の点を総合的に考えると、札幌ドームがライブ会場として抱える問題は根深く、一朝一夕に解決できるものではありません。

今後、札幌ドームでライブが埋まるかどうかは、ドーム側の経営努力や新しい活用の試みが、これらの構造的なハンディキャップをどれだけ克服できるかにかかっていると言えるでしょう。

コメント