筆者

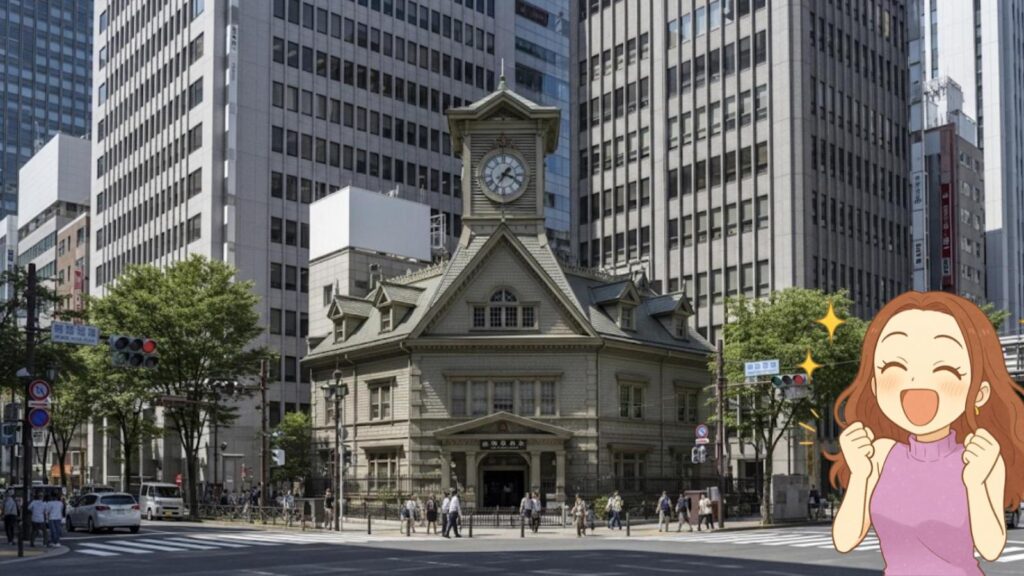

筆者「札幌の観光スポットといえば、やっぱり時計台だよね!」

と思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

でも、札幌時計台について調べてみると、三大がっかりなんていう少し残念な評判を目にすることもありますよね。

実際に訪れてみて、想像よりこぢんまりとした姿に「あれ?」と感じ、失敗や後悔をしたくないと思っている方もいるかもしれません。

この記事では、そんな札幌時計台がなぜ有名なのか、その本当の魅力に迫ります。時計台の興味深い歴史や、誰が作ったのか、いつできたのか、そして建物の特徴や何がすごいのかを分かりやすく解説。

さらに、鐘が何回鳴るのか、気になる入館料金、そして正式名称を英語で言うとどうなるかまで、あなたの「知りたい!」に全部お答えします。

がっかり名所というイメージを覆す、時計台の新たな一面を発見しにいきましょう。

- 時計台が札幌のシンボルとして有名になった歴史的な背景

- 「がっかり名所」という評判が生まれてしまった本当の理由

- 時計台を120%楽しむための隠れた魅力や見どころ

- 訪れる前に知っておきたい料金やアクセスなどの実用的な情報

札幌の時計台はなぜ有名?その歴史的背景

ここでは、札幌時計台が多くの人に知られるようになった、その歴史的な背景について見ていきましょう。

- 札幌市時計台の歴史を紐解く

- 時計台はいつできたのか

- この象徴的な建物は誰が作った?

- 時計台の何がすごいのかを解説

- 建物が持つ独特な特徴

札幌市時計台の歴史を紐解く

札幌時計台がこれほどまでに有名になった一番の理由は、北海道開拓という大きな歴史の象徴だからです。もともとこの建物は、北海道大学の前身である「札幌農学校」の施設の一つとして建てられました。当時は、生徒たちの武芸や兵学の訓練を行う「演武場」として、また、入学式や卒業式が行われる講堂として使われていたんですよ。

その後、時代と共にその役割は変化していきました。市の図書館として市民の文化的な拠点になったり、一時期は軍の施設として使われたりしたこともあります。様々な変遷を経て、札幌の街の発展をずっと見守り続けてきたのです。

そして、昭和45年(1970年)には、その歴史的な価値が認められ、国の重要文化財に指定されました。単に古い建物というだけではなく、北海道開拓の精神を今に伝える、かけがえのない存在として大切にされているんですね。

時計台はいつできたのか

時計台の建物自体、つまり「旧札幌農学校演武場」が完成したのは、明治11年(1878年)10月のことです。札幌の街づくりが本格的に始まってから、まだ間もない頃でした。ただ、この時点ではまだ屋根の上に時計塔はありませんでした。最初は、授業の開始を告げるための小さな鐘楼が乗っていただけだったそうです。

皆さんがよく知る時計塔が設置されたのは、その約3年後、明治14年(1881年)のことです。開拓長官の指示でアメリカに塔時計が発注されたのですが、届いた機械が予想以上に大きかったため、急遽、立派な時計塔を造り直して設置されることになりました。

この時計塔ができてから、時計台の鐘の音は札幌の市民に正確な時刻を知らせるようになりました。当時は高い建物もほとんどなく、鐘の音は遠くまで響き渡り、人々の暮らしに欠かせないものだったと考えられます。

この象徴的な建物は誰が作った?

「少年よ、大志を抱け」という言葉で有名なクラーク博士。実は、この時計台の建設を最初に提言したのが、札幌農学校の初代教頭であったクラーク博士なんです。彼は、生徒たちの心身を鍛えるための兵式訓練の場として、この建物の構想を打ち出しました。

その構想を受け継ぎ、具体的な建物の基本設計図を作成したのが、2代目教頭のウィリアム・ホイーラーです。そして、実際の設計と工事の監督を担当したのが、当時の開拓使に所属していた日本の建築技術者、安達喜幸でした。

このように、時計台はクラーク博士の教育理念から始まり、アメリカ人教師と日本の技術者が協力して作り上げた、まさに国際色豊かな建物なんですね。多くの人々の情熱が結集して、この象徴的な建物が誕生したのです。

時計台の何がすごいのかを解説

札幌時計台のすごさは、単に歴史が古いというだけではありません。まず、建物そのものが「国の重要文化財」に指定されている点が挙げられます。これは、日本の文化財の中でも特に価値が高いと国が認めた証です。

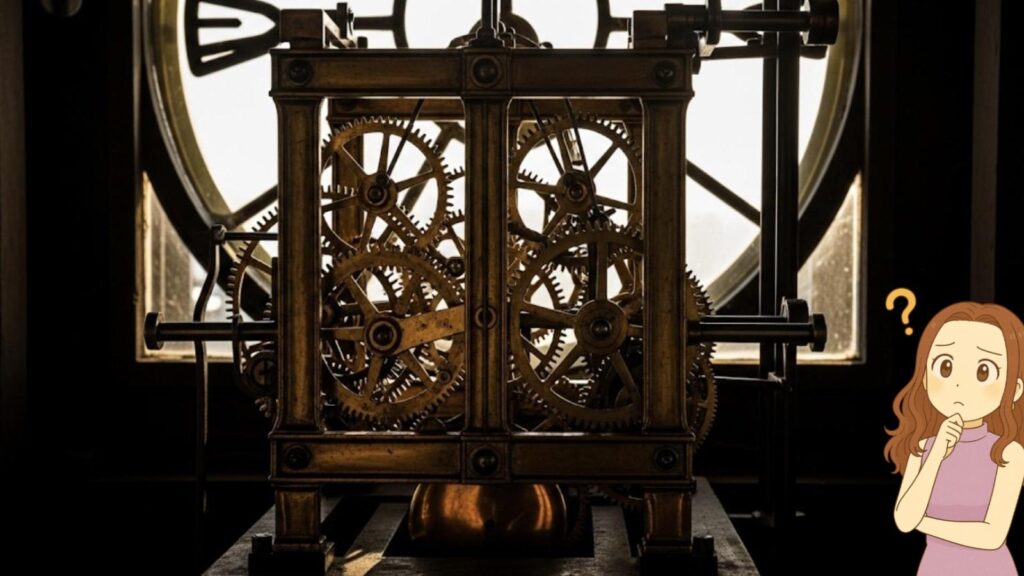

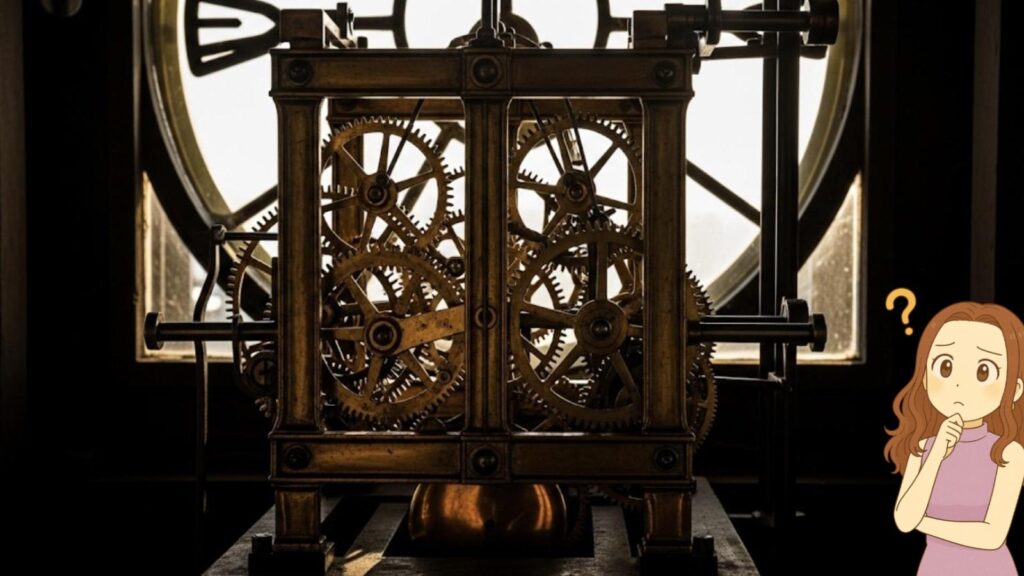

さらに驚くべきは、塔に設置されている時計です。この時計はアメリカのハワード社製で、設置から140年以上もの間、大きな故障もなく動き続けています。電気を使わず、おもり(分銅)の力だけで動く仕組みは、今見ても非常に精巧です。この貴重な時計機械は、日本の産業技術の歴史を示す「機械遺産」にも認定されています。

歴史的な価値と、今なお現役で時を刻み続ける技術的な価値。この二つを併せ持っていることが、札幌時計台の本当にすごいところと言えるでしょう。

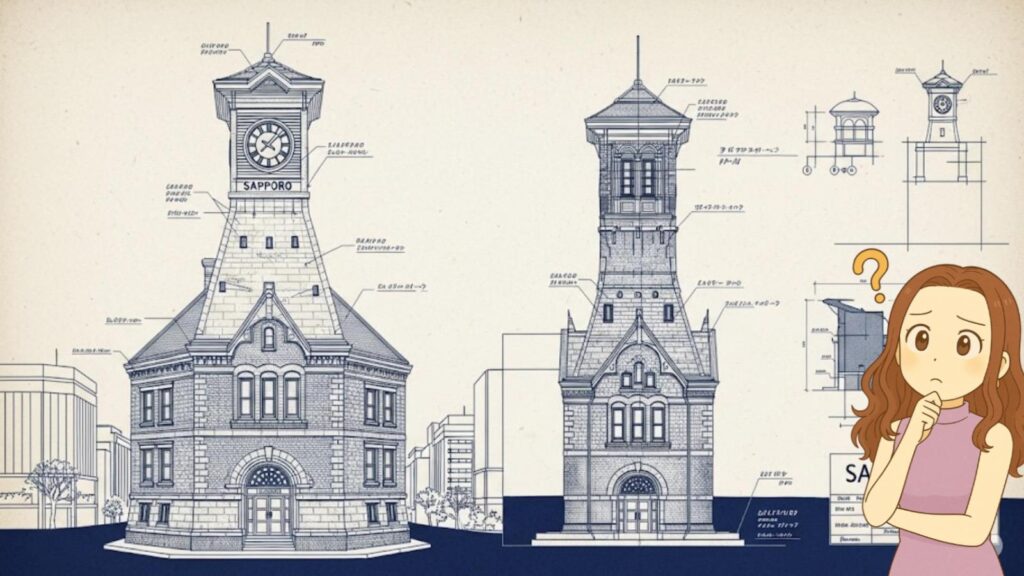

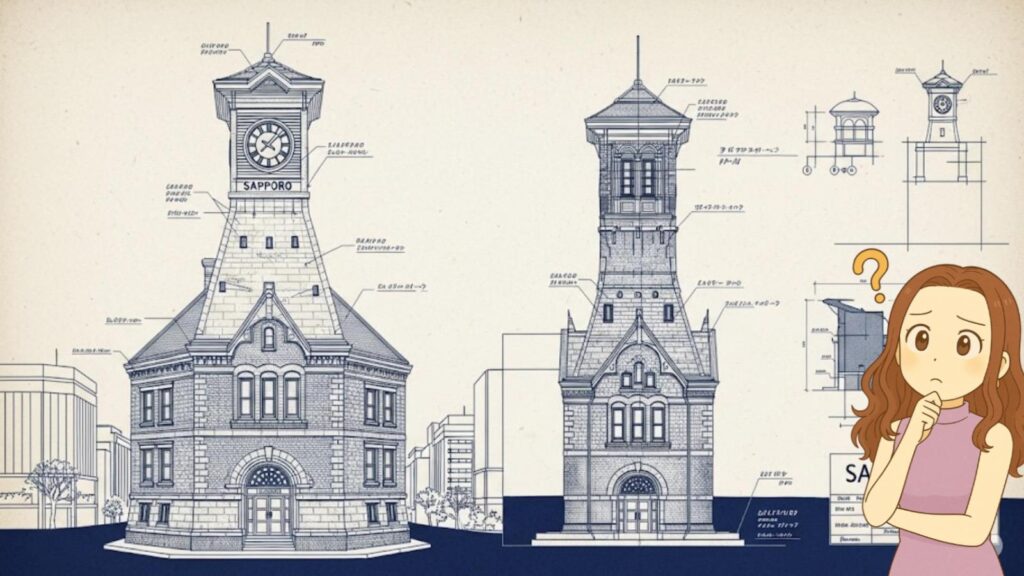

建物が持つ独特な特徴

札幌時計台の建物は、白い壁と赤い屋根がとても印象的ですよね。このデザインは、明治時代にアメリカ中西部で流行した「バルーンフレーム」という建築様式を取り入れています。細い木材を組み合わせて作られており、当時の日本ではまだ珍しい建て方でした。

外観には、開拓使のシンボルである赤い星「五稜星」が掲げられていて、北海道開拓の歴史を物語っています。ちなみに、現在の壁の色は白ですが、調査によって一時期は緑色に塗られていたことも分かっているんですよ。

館内は1階が展示室、2階がホールになっています。特に2階のホールは、演武場として使われていた当時の雰囲気をそのままに残す広々とした空間です。高い天井や木の床が、歴史の重みを感じさせてくれます。

札幌の時計台はなぜ有名か、その魅力と実態

ここからは、時計台にまつわる評判や、訪れた際にぜひ注目してほしい魅力についてお話ししますね。

- なぜがっかりと言われるのか

- 日本三大がっかり名所という評判

- 時計台の入館料金と割引情報

- 正式名称を英語で言うと?

- 鐘は何回鳴る?おすすめの時間帯

- 魅力からわかる札幌時計台がなぜ有名かの理由

なぜがっかりと言われるのか

札幌時計台が「がっかりスポット」と言われてしまうのには、主に二つの理由があると考えられます。

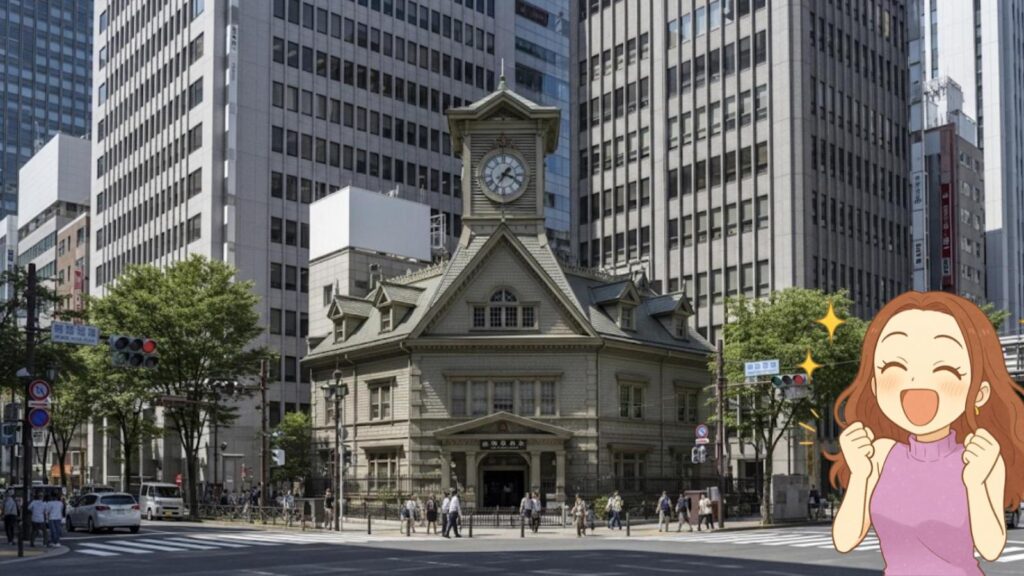

一つ目の理由は、そのロケーションです。時計台は現在、札幌の都心にある大きなオフィスビルに囲まれるようにして建っています。そのため、写真やガイドブックで見ていた広々とした牧歌的なイメージとのギャップに驚き、「思ったより小さい…」と感じてしまう方が多いようです。

二つ目の理由は、あまりにも有名であることへの期待感の高さです。札幌観光のシンボルとして必ず紹介されるため、訪れる前に「きっと壮大で素晴らしい場所に違いない」と、無意識のうちにハードルが上がってしまうんですね。この過度な期待が、実際に見たときの少し物足りない気持ちにつながってしまうのかもしれません。

日本三大がっかり名所という評判

「日本三大がっかり名所」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。これは、インターネット上などで語られる一種のジョークのようなもので、札幌時計台もその一つとして名前が挙げられることがあります。

ただ、これはあくまで一部の人の主観的な感想や評判であり、公的に定められたものではもちろんありません。前述の通り、ビルに囲まれて小さく見えることや、期待値が高すぎることが、このような評判を生む背景にあるようです。

しかし、時計台の歴史的価値や建築としての美しさを知ると、見え方は大きく変わってきます。周囲のビル群との対比こそが、札幌という街が歩んできた歴史そのものを感じさせてくれる、と考えることもできるのではないでしょうか。評判だけに捉われず、自分自身の目でその価値を見つけてみるのがおすすめです。

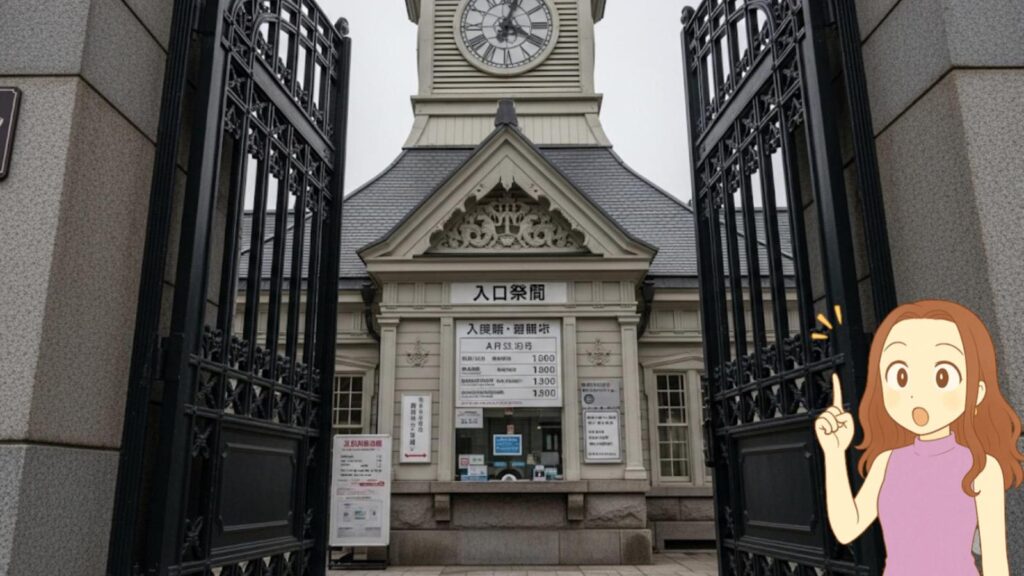

時計台の入館料金と割引情報

札幌時計台は、外から眺めるだけでなく、中に入って見学することができます。内部の展示はとても充実しているので、ぜひ訪れてみてくださいね。入館料金やお得な割引情報を表にまとめました。

| 対象者 | 料金 | 備考 |

| 大人 | 200円 | |

| 高校生以下 | 無料 | |

| 団体 | 180円 | 20名以上の場合 |

お得な割引情報

- さっぽろテレビ塔との共通入場券: 時計台とテレビ塔の展望台、両方に入場できるお得なチケットがあります。

- 札幌市民無料デー: 毎月16日は、札幌市民であることを証明できるものを提示すると無料で入館できます。

- 円山動物園との連携割引: 円山動物園の年間パスポートや使用済みの半券を提示すると、団体料金で入館できる場合があります(最新情報は公式サイトでご確認ください)。

訪れる前に公式サイトで最新の情報を確認しておくと、よりスムーズに見学できますよ。

正式名称を英語で言うと?

普段、私たちは親しみを込めて「時計台」と呼んでいますが、この建物の正式名称は「旧札幌農学校演武場」です。これを英語で表現すると、”Former Sapporo Agricultural College Drill Hall” となります。

“Former” は「以前の」、”Agricultural College” は「農学校」、そして “Drill Hall” が「演武場」や「練兵場」を意味します。ここからも、この建物が単なる時計台(Clock Tower)ではなく、教育と訓練のための歴史的な施設であったことがよく分かりますね。

館内や周辺の案内板には英語表記も見られますので、訪れた際にはぜひ探してみてください。正式名称を知ると、建物の見え方が少し変わってくるかもしれません。

鐘は何回鳴る?おすすめの時間帯

時計台の大きな魅力の一つが、澄んだ鐘の音です。この鐘は、毎正時(0分ちょうど)に、その時刻の数だけ鳴らされます。例えば、午前10時なら10回、午後3時なら3回といった具合です。

ということは、最も多くの鐘の音を聞けるのは、正午の12時ということになりますね。12回鳴らされる鐘の音はとても聞きごたえがあり、歴史の重みを感じさせてくれます。もし時間に余裕があれば、ぜひ12時少し前に訪れて、その美しい音色に耳を澄ませてみてください。

ちなみに、この時計台の鐘の音は、環境省が選定した「日本の音風景百選」にも選ばれています。これは、地域の人々に愛され、後世に残したいと願われている音の証なんですよ。

魅力からわかる札幌時計台がなぜ有名かの理由

ここまで札幌時計台について様々な角度からご紹介してきましたが、この記事のポイントを最後にまとめてみますね。

- 札幌の歴史を象徴する北海道開拓時代のシンボルであること

- 北海道大学の前身、札幌農学校の施設「演武場」として誕生した

- 「少年よ、大志を抱け」のクラーク博士の構想から生まれた建物

- 日本の文化財の中でも特に価値が高い「国の重要文化財」に指定

- 140年以上も正確に時を刻むハワード社製の貴重な時計を搭載

- 時計機械も日本の産業史を物語る「機械遺産」に認定されている

- ビル群との対比が、逆に札幌の街の発展の歴史を物語っている

- がっかりという評判は、期待値の高さや立地が主な理由

- アメリカの建築様式を取り入れた明治時代の洋風木造建築の代表例

- 鐘の音は「日本の音風景百選」にも選ばれるほど美しい

- 毎正時に鳴る鐘は、12時に訪れると最も多く聞くことができる

- 内部には開拓の歴史や時計の仕組みがわかる充実した展示がある

- 正式名称は「旧札幌農学校演武場」で、その歴史を物語る

- お得な共通券や割引を利用すれば、より気軽に楽しめる

- 外観だけでなく、内部や鐘の音まで含めて体験することで本当の魅力がわかる

コメント