筆者

筆者世界遺産、日光東照宮の修復について「なんだかひどいことになっている」という噂を耳にしたことはありませんか?

特に有名な三猿の修復がひどいという声や、修理を終えたばかりの陽明門がもうボロボロでがっかりした、なんて話も聞こえてきます。

一体、この修復は誰が担当しているのでしょうか。

老舗の小西美術工藝社の失敗なのか、あるいは別の理由があるのか、気になりますよね。

また、文化財修復のあり方を問うアトキンソン氏のような議論もあり、問題は根深いようです。

この記事では、日光東照宮の工事の現在や2024年の状況、そして修理はいつまで続くのかという疑問にお答えします。

なぜ修繕が「ひどい」と言われてしまうのか、その背景を一緒に見ていきましょう。

- なぜ日光東照宮の修繕が「ひどい」と批判されているのか、その具体的な理由

- 三猿の表情の変化や陽明門の劣化問題に関する専門家の見解

- 文化財の修復担当者と、伝統技術を継承することの難しさ

- 今後の工事の見通しと、この問題をどう捉えればよいかという視点

日光東照宮の修繕がひどいと言われる主な理由

- ネットで話題の三猿修復はひどいのか

- 陽明門の劣化に「がっかり」の声も

- 文化財の修復は誰が担当しているのか

- 老舗の小西美術工藝社にも失敗の声?

- ネットや週刊誌で拡散された批判の内容

ネットで話題の三猿修復はひどいのか

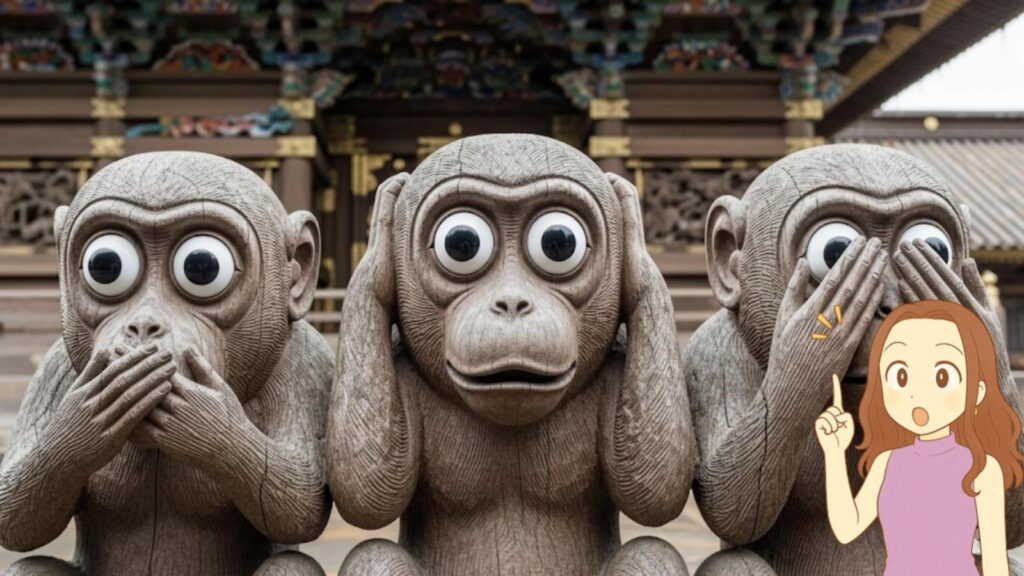

日光東照宮の「見ざる・言わざる・聞かざる」で有名な三猿が、2017年春に約40年ぶりの修復を終えました。ところが、その姿がテレビで報道されると、ネット上では「下手すぎてワロタ」「前のほうが良かった」といった批判的な声が巻き起こったのです。

特に注目されたのは、猿たちの「顔」の変化でした。修復後の猿は、以前よりも目がまん丸で大きく描かれ、どこかゆるキャラのような愛嬌のある表情に変わったように見えます。これに対して、修復前の方がりりしく、繊細な表情があったと感じる人が多かったのですね。

さらに、一部のブロガーなどからは、より技術的な指摘もなされています。例えば、猿の体毛の描き方が、毛の流れを無視したただの線の羅列に見える、といった意見です。もともとの彫刻が持つ躍動感が失われてしまった、と感じる方もいるようです。

一方で、この変化を肯定的に捉える声も少なからずあります。小学生からは「かわいくなった」という意見も聞かれますし、「全体として見ればそれほど違和感はない」という感想を持つ人も少なくありません。アップの写真だけを見ると奇妙に感じるかもしれませんが、神厩舎の建物の一部としては馴染んでいる、という見方もできるでしょう。

このように、三猿の修復は見る人の感性によって評価が大きく分かれているのが現状です。

陽明門の劣化に「がっかり」の声も

三猿の見た目の変化と並んで、もう一つ大きな問題として指摘されているのが、国宝「陽明門」の劣化です。陽明門は「平成の大修理」として約12億円もの費用と4年の歳月をかけて修復され、2017年にお披露目されたばかりでした。

それなのに、修理完了からわずか3年後の2020年には、白い塗装部分にカビが生えて黒ずんだり、柱の塗装がひび割れて剥がれ落ちたりしている無残な姿が週刊誌などで報じられたのです。せっかく綺麗になったはずの陽明門を見て、がっかりしたと感じる観光客の声も聞かれました。

専門家は、この原因についていくつかの可能性を指摘しています。一つは、日光特有の湿気が多い気候です。特にカビの発生には、この湿気が大きく影響していると考えられています。もう一つは、伝統的な塗料や技法の扱いの難しさです。

東照宮の修復では、創建当時に近い「寛永の技術」を再現することが重視されます。しかし、この伝統技法で使われる胡粉(ごふん)という白い塗料は、現代の塗料に比べてカビや剥離に弱いという弱点があるのですね。そのため、ある程度の劣化は仕方がないという見方もあるのです。

とはいえ、短期間でのあまりに早い劣化には、工期を急いだ結果ではないか、といった厳しい意見も出ています。

文化財の修復は誰が担当しているのか

「こんなひどい修復、一体誰がやっているの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。日光東照宮の修復は、決してどこかの無名な業者が勝手に行っているわけではありません。

修復作業を担当しているのは、「公益財団法人 日光社寺文化財保存会」という専門家集団です。この保存会には、長年にわたって日光の文化財を守り続けてきた職人さんたちが所属しています。今回の三猿の修復でも、前回の修復を担当した職人のお弟子さんにあたる方が作業に加わっていたそうです。

さらに、国宝や重要文化財の修復にあたっては、国の文化庁による厳しいチェックが入ります。現場の職人さんや監督者が独断でデザインを変えたり、作業を進めたりすることはできない仕組みになっているのですね。

加えて、考古学的な知見を持つ大学教授などの研究者も調査や指導に関わっています。例えば、彩色を再現する際には、残された塗料の痕跡を科学的に分析し、できるだけ創建当時に近い色味を割り出しています。

このように、日光東照宮の修復は、多くの専門家の知識と技術、そして国の管理のもとで、非常に真摯に進められている事業なのです。

老舗の小西美術工藝社にも失敗の声?

文化財修復の話になると、江戸時代から続く老舗「小西美術工藝社」の名前を思い浮かべる方もいるかもしれません。実際に、小西美術工藝社は日光東照宮の修復に長く関わってきた歴史があります。

そのため、陽明門の劣化問題などが報じられた際に、「小西美術工藝社の失敗ではないか」といった声が一部で上がることがありました。

しかし、この問題を特定の会社の「失敗」と断定するのは、少し早計かもしれません。前述の通り、陽明門の劣化の背景には、日光の過酷な自然環境と、あえて伝統的な技法を選ばざるを得ない文化財修復ならではの事情が複雑に絡み合っています。

世界遺産である日光東照宮の価値は、ただ美しいだけでなく、「創建当時の姿と技術を、修復を繰り返しながら400年にわたって保ち続けてきた」という歴史そのものにあるのです。もしここで、カビや剥離に強い現代のハイテクな塗料を使ってしまったら、その歴史的価値が損なわれ、世界遺産の認定が取り消されてしまう可能性すらあります。

伝統技術の継承という使命と、厳しい自然環境の中での保存。このジレンマこそが、修復問題の根底にあると言えるでしょう。

ネットや週刊誌で拡散された批判の内容

日光東照宮の修復に対する批判は、主に二つの異なる側面から語られています。ここで一度、その論点を整理してみましょう。一つは「見た目・芸術性」に関する批判で、もう一つは「物理的な劣化・技術」に関する批判です。

| 批判の対象 | 主な批判の内容 | 関連するキーワード |

| 三猿の彫刻 | 見た目の変化に対する批判。「顔が変わった」「下手になった」「かわいくなりすぎ」といった主観的な評価が中心。 | 下手すぎてワロタ、顔が変わった、ゆるキャラ |

| 陽明門の建物 | 物理的な劣化に対する批判。修復後わずか数年でのカビや塗装の剥離といった、客観的な事実に基づいた問題提起。 | ボロボロ、カビ、塗装剥離、がっかり |

このように、三猿については「これでいいのか?」という美的センスを問う声が中心です。これに対し、陽明門については「なぜこんなに早く劣化するのか?」という修復技術や管理体制そのものへの疑問が投げかけられています。

週刊誌FRIDAYが陽明門の劣化を報じた際には大きな話題となりましたが、一方で文化財修復の専門家からは「伝統技法ゆえに仕方のない部分もある」という反論も出ています。

このように、ネットやメディアで拡散されている「ひどい」という言葉の裏には、異なる種類の問題が混在していることを理解することが大切です。

日光東照宮の修繕がひどい問題の背景と今後

- アトキンソン氏が問う文化財修復のあり方

- 日光東照宮の工事は現在どうなっている?

- 2024年の修復計画と今後の見通し

- 主要な修理工事はいつまで続くのか

- 日光東照宮の修繕がひどい問題の総括

アトキンソン氏が問う文化財修復のあり方

日光東照宮の修復問題を考える上で、もう一つ知っておきたい視点があります。それは、元金融アナリストで、日本の文化財政策にも深く関わっているデービッド・アトキンソン氏が提唱する考え方です。

アトキンソン氏は、日本の文化財保護が「現状維持」に偏りすぎていると指摘しています。つまり、ただ古いものをそのままの形で保存するだけでなく、観光資源としてもっと積極的に「活用」し、そこから得られた収益で維持管理していくべきだ、と主張しているのですね。

この考え方は、日光東照宮のあり方にも一石を投じます。例えば、陽明門の修復で「伝統技法にこだわるあまり、すぐに劣化してしまうのは問題ではないか」「観光客ががっかりしないような、ある程度耐久性のある技術も検討すべきでは」という議論につながる可能性があります。

もちろん、文化財の本来の価値を損なってはいけませんから、話はそう単純ではありません。しかし、文化財を未来永劫守っていくためには莫大な費用がかかり続けるのも事実です。

伝統をどう守り、誰がその費用を負担し、どのように活用していくのか。アトキンソン氏の問いかけは、日光東照宮だけでなく、日本全国の文化財が抱える共通の課題を私たちに示してくれています。

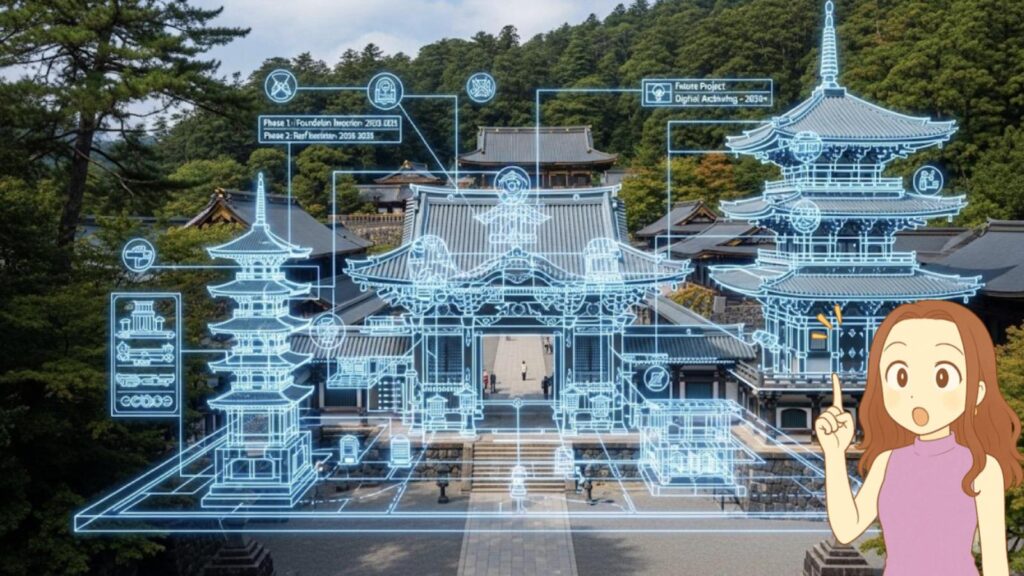

日光東照宮の工事は現在どうなっている?

「平成の大修理」という大きなプロジェクトが2019年頃に一段落し、陽明門や三猿などは美しい姿を取り戻しました。そのため、「日光東照宮の工事はもう終わった」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、実際には日光東照宮のような広大で歴史ある建造物群では、常にどこかで何かしらのメンテナンスや補修作業が行われています。国宝や重要文化財に指定されている建物が数多くありますから、一つの大きな修理が終わっても、また次の建物の点検や小さな修復が始まる、というように維持管理は継続的に行われているのです。

言ってしまえば、文化財を守るための工事に終わりはありません。現在、目立つ足場が組まれているような大規模な工事は行われていないかもしれませんが、専門の職人さんたちが日々、建物の状態をチェックし、細かな補修を続けています。

ですから、いつ訪れても、どこかで文化財を守るための作業が行われている可能性がある、と考えておくと良いでしょう。

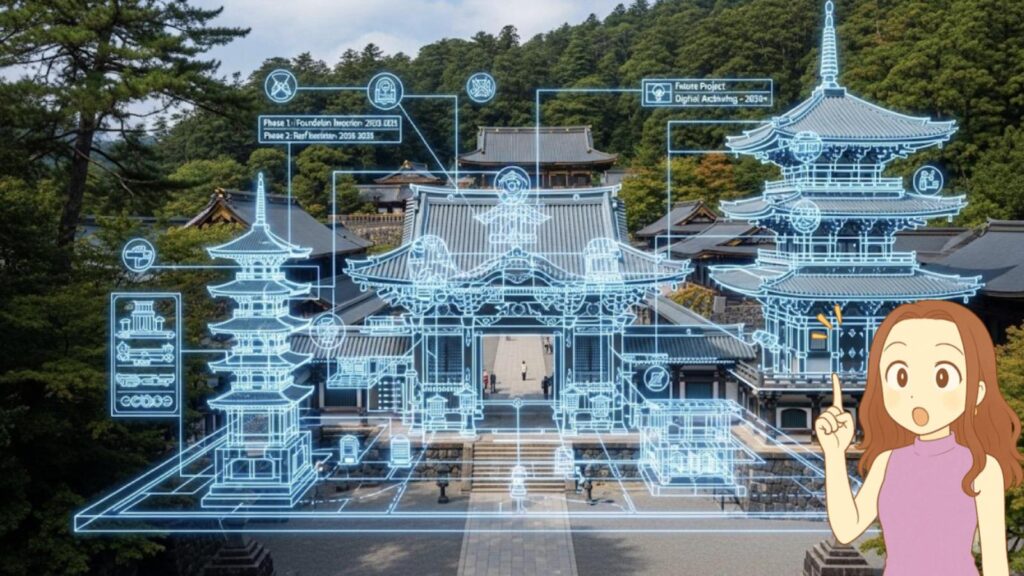

2024年の修復計画と今後の見通し

2024年現在、日光東照宮において「平成の大修理」に続くような、大規模な修復計画は公式には発表されていません。主要な建物の大きな修復は一段落した、と見てよいかと思います。

今後の見通しとしては、これまでに修復を終えた建物の継続的なメンテナンスが中心になっていくと考えられます。特に、陽明門で指摘されたような早期の劣化問題を受けて、よりきめ細やかな点検や補修作業が求められることになるでしょう。

文化財の修復は、一度綺麗にすれば終わり、というものではありません。日光の厳しい自然環境の中で、いかに美しい状態を長く保っていくか。そのための地道な努力が、これからますます大切になってきます。

また、東照宮にはまだ本格的な修復がなされていない建物も残っています。長期的な視点で見れば、今後も順次、様々な建物の修復計画が立てられていくはずです。私たちの知らないところでも、文化財を未来へつなぐための計画が着々と進められているのですね。

主要な修理工事はいつまで続くのか

「結局、日光東照宮の修理はいつまで続くの?」という疑問に対する答えは、「明確な終わりはありません」ということになります。

これは、少しがっかりする答えに聞こえるかもしれません。しかし、考えてみてください。私たちの自宅も、何十年も住んでいれば壁紙を張り替えたり、屋根を修理したりしますよね。400年以上もの歴史を持つ巨大な木造建築物群である日光東照宮なら、なおさらのことです。

江戸時代には、およそ20年に一度の周期で大規模な修理(式年遷宮)が繰り返されてきました。風雪にさらされ、傷んだ部分を定期的に直すことで、あのきらびやかな姿を保ち続けてきたのです。

修復を続けること自体が伝統

実は、この「定期的に修復を続ける」という行為そのものが、日光東照宮のひとつの伝統であり、文化的な価値の一部とさえ言えます。創建当時の職人の技術が、修復を通じて現代の職人へと受け継がれていくからです。

ですから、「平成の大修理」のような大きな節目はあっても、文化財を未来に引き継いでいくための営みとしての「修理」は、これからも永続的に続いていきます。それは、日光東照宮が生きている証しでもあるのです。

日光東照宮の修繕がひどい問題の総括

ここまで、日光東照宮の修繕が「ひどい」と言われる問題について、様々な角度から見てきました。最後に、この記事の要点をまとめておきましょう。

- 三猿は修復によって表情が大きく変化した

- ネット上では「下手」「以前の方が良い」という批判の声が上がった

- しかし「かわいい」といった肯定的な意見や「全体では違和感ない」という声もある

- 専門家は修復のたびに姿が変わってきた歴史を指摘している

- つまり三猿の「本来の正解の顔」は誰にも分からない

- 陽明門は巨額をかけた修復後わずか数年でカビや塗装の剥離が見つかった

- これは日光の湿気が多い気候と伝統技法に起因する部分が大きい

- 耐久性の高い現代技術は世界遺産としての価値を損なうため安易に使えない

- 修復は国の管理のもと専門家集団が真摯に行っている

- 見た目の印象と文化財保存の理念との間には時にギャップが生まれる

- 「現状維持」だけでなく「観光活用」を重視する意見も存在する

- 大規模な「平成の大修理」は一段落したが維持管理は今後も継続される

- 文化財を守るための修復に明確な終わりはない

- 「ひどい」という一言の裏には美的評価や技術的問題、理念の対立が混在している

- この問題を多角的に知ることで日光東照宮の違った側面が見えてくる

コメント