笠間稲荷神社へ御朱印をいただきに行きたいけれど、「怒られる」なんて噂を聞いて、少し不安に感じていませんか?せっかくのお参りで失敗や後悔はしたくないですよね。

実は、笠間稲荷神社の御朱印帳にまつわる噂だけでなく、中には山寺の御朱印で怒られたといった話や、神社自体が怖い、あるいは行ってはいけない人がいる、といった気になる話も耳にします。

この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、御朱印の受付時間や限定のデザイン、便利な駐車場の情報、そして参拝の楽しみの一つである食べ歩きスポットまで、気になる情報を一つひとつ丁寧に解説していきます。

安心して参拝できるよう、一緒に確認していきましょう。

- 笠間稲荷神社の御朱印で「怒られる」という噂の具体的な理由

- 噂を回避し、安心して御朱印をいただくための具体的な対策

- 「怖い」「行ってはいけない」といった他の噂の真相

- 御朱印の種類や受付時間、アクセスなどの実践的な情報

笠間稲荷神社の御朱印で怒られる噂を解説

- 御朱印帳は神社と寺で分けるべき?

- 山寺の御朱印で怒られたという口コミ

- 笠間稲荷神社は怖いと言われる理由

- 行ってはいけない人の特徴はあるのか

- 御朱印の受付時間は何時まで?

御朱印帳は神社と寺で分けるべき?

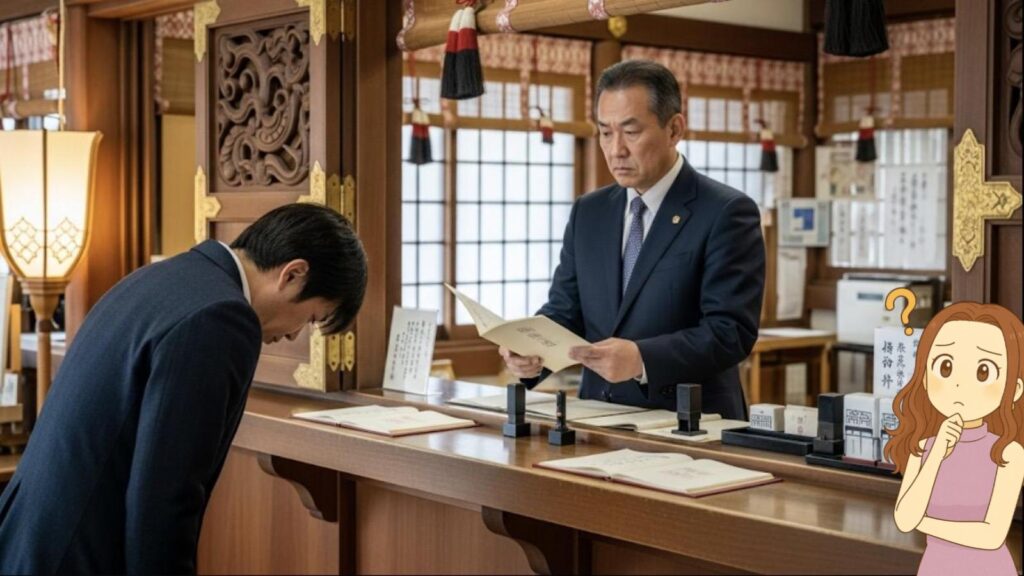

笠間稲荷神社へお参りする際に最も気になるのが、御朱印帳の扱いについてですよね。単刀直入に言うと、この神社に関しては、神社でいただく御朱印とお寺でいただく御朱印は、別の御朱印帳に分けた方が安心、と考えられます。

なぜなら、「怒られた」という噂のほとんどが、神社とお寺の御朱印が一緒になった御朱印帳を差し出したケースだからです。実際に、そうした御朱印帳を受け付けの方に渡したところ、大きな声で御朱印の授与を断られている参拝者を見た、という口コミが複数見られます。

もちろん、多くの神社仏閣では、御朱印帳が一緒になっていても快く対応してくださいます。ただ、一部の神社、特に歴史や格式を重んじる場所では、神様を祀る神社と仏様を祀るお寺は明確に区別すべきという考え方が根強く残っている場合があります。

したがって、笠間稲荷神社へ参拝する予定があり、もし御朱印帳を分けていないのであれば、この機会に神社専用のものを一冊用意することをおすすめします。そうすれば、余計な心配をすることなく、気持ちよく御朱印をいただくことができますよ。

山寺の御朱印で怒られたという口コミ

実は、御朱印帳の扱いで厳しい対応をされる可能性があるのは、笠間稲荷神社だけではないんです。他の有名な神社仏閣でも、同様の経験をしたという話は時々耳にします。

例えば、データベースの情報によれば、伊勢神宮でも神仏混合の御朱印帳を快く思われないことがあるようです。また、お寺の中でも宗派の違いから注意を受けるケースもあります。京都の知恩院で、浄土真宗本願寺のスタンプが押された御朱印帳を出した方が、厳しく注意されていたという目撃談もありました。

これらの事例から分かるのは、御朱印を授与する側の考え方が、それぞれの社寺によって異なるという点です。特に、歴史的な背景から神道と仏教の区別を重んじる場所や、宗派の教えを大切にしているお寺では、作法に対して厳しい姿勢を示されることがあるのかもしれません。

このように言うと少し怖く感じてしまうかもしれませんが、これはあくまで稀なケースです。ほとんどの場所では問題ありませんが、「そういう考え方もある」ということを知っておくだけで、いざという時に落ち着いて対応できるはずです。

笠間稲荷神社は怖いと言われる理由

御朱印の噂とあわせて、「笠間稲荷神社は怖い」という言葉を目にすることがあり、不安に思う方もいるかもしれませんね。でも、安心してください。これは決して、訪れた人に何か悪いことが起きる、というような意味ではないんです。

この噂が広まった背景には、主に二つの理由が考えられます。

一つ目は、境内に祀られている神様の中に、一部「祟り神」と呼ばれる存在がいるという説です。言葉の響きから少し恐ろしいイメージを持ってしまいますが、これは無礼な振る舞いをしたり、不敬な態度をとったりする者に対して厳しい側面を持つということであり、敬意をもってきちんと参拝する方々を守ってくださる存在です。

二つ目は、「一度お参りしたら、毎日通わないと狐の呪いを受ける」といった、根拠のない言い伝えです。これは、それだけ神様の力が強く、ご利益も大きいことへの畏敬の念が、少し形を変えて広まったものと考えられます。

したがって、笠間稲荷神社は決して恐れるような場所ではありません。むしろ、礼儀正しく参拝すれば、その強いエネルギーから大きなご利益を授かることができる、素晴らしいパワースポットですよ。

行ってはいけない人の特徴はあるのか

「行ってはいけない人」という少し強い言葉がありますが、これは「行くと罰が当たる」という意味ではなく、「参拝してもご利益を授かりにくい、あるいは神様と相性が合わない可能性がある人」と捉えるのが良いでしょう。どのような特徴が当てはまるのか、具体的に見ていきましょう。

| 行ってはいけないとされる人の特徴 | その理由 |

| 信仰心が薄い人 | 神様は、ご自身の存在を信じ、感謝の気持ちを持つ人を守りたいと思うものです。最初から疑っていると、神様とのご縁は結びにくいかもしれません。 |

| ネガティブな感情が強い人 | 人への嫉妬や恨み、過度な落ち込みといった負のエネルギーは、神聖な場所の清らかな気と合いません。かえって他の人の負の念を引き寄せてしまう可能性も考えられます。 |

| 食べ物を粗末にする人 | 笠間稲荷神社は五穀豊穣の神様です。食べ物への感謝の気持ちがない人は、神様から歓迎されないと言われています。 |

| 自分本位な願い事をする人 | 他人を蹴落として自分が幸せになりたい、といった利己的な願いは、神様は聞き入れてくれません。まず他者の幸せを願える心の余裕が大切です。 |

| 神様から歓迎されないサインがある人 | 参拝予定の日に限って体調を崩したり、急用が入ったり、交通機関が乱れたりする場合。これは「今は来るべき時ではない」という神様からのメッセージかもしれません。 |

もし、ご自身に当てはまる点があると感じたら、まずはご自身の心や行動を見つめ直してから参拝に臨むと、より良いご縁を結ぶことができるかもしれませんね。

御朱印の受付時間は何時まで?

笠間稲荷神社で御朱印をいただく際の受付時間も、事前にしっかり確認しておきたいポイントですよね。

御朱印をいただける場所と時間

御朱印は、拝殿に向かって左手にある大きな社務所でいただくことができます。 受付時間は、午前8時から日没までとなっています。

ただ、「日没まで」という表現は季節によって時間が変動するため、少し注意が必要です。特に冬場は日が暮れるのが早いので、時間に余裕を持って、遅くとも午後4時頃までには社務所に到着していると安心です。

御朱印の形式

笠間稲荷神社では、御朱印帳に直接書き入れていただく「直書き」と、あらかじめ和紙に書かれたものをいただく「書置き」の両方に対応しています。御朱印帳を持参した場合は直書きを、持っていない場合や時間がない場合は書置きをいただくなど、状況に応じて選べるのは嬉しいですね。

せっかく参拝したのに時間が過ぎていて御朱印をいただけなかった、ということにならないよう、余裕を持った計画を立てることをおすすめします。

笠間稲荷神社の御朱印で怒られるのを避ける方法

- 期間限定で授与される御朱印

- 参拝に便利な駐車場の案内

- 周辺で食べ歩きは楽しめる?

- 東京別社の御朱印について

- 笠間稲荷神社で御朱印に怒られる噂の総括

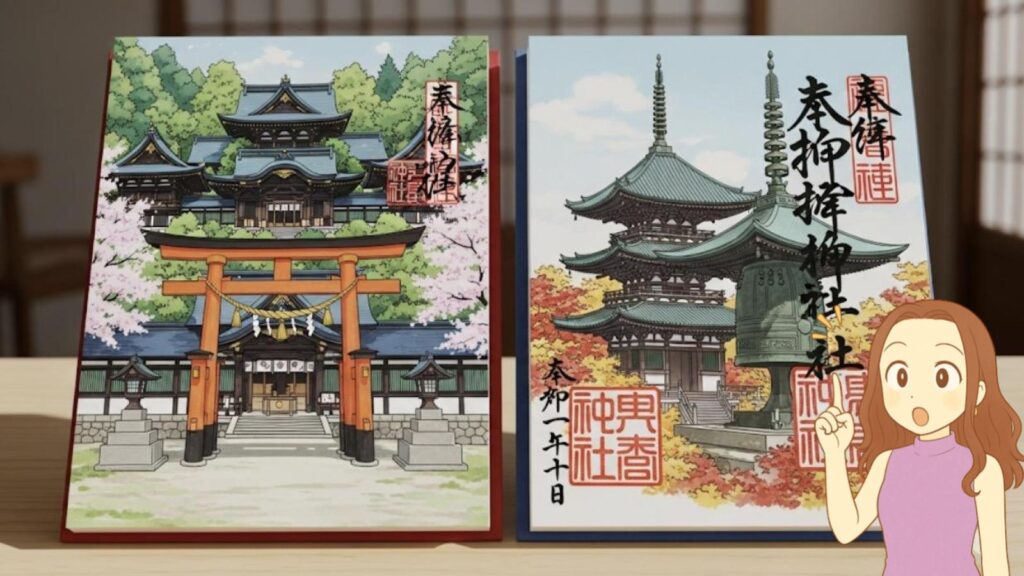

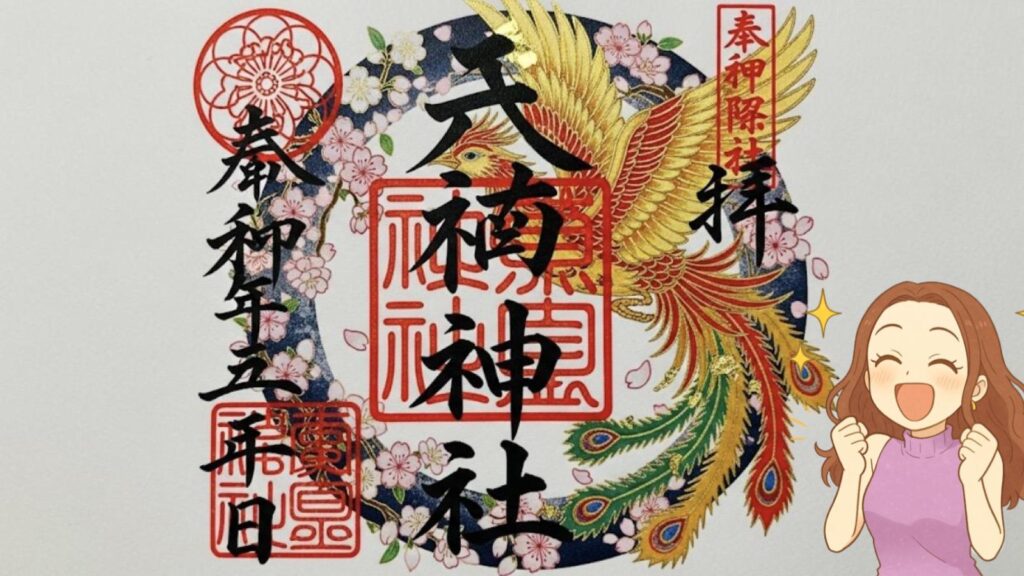

期間限定で授与される御朱印

笠間稲荷神社では、通常いただける御朱印のほかに、特別な期間にしか手に入らない限定の御朱印があるんです。これも参拝の大きな楽しみの一つになりますよね。

特に知られているのが、毎年8月1日から行われる「献燈祭(けんとうさい)」に合わせて授与される「献燈祭御朱印」です。この御朱印は、通常の御朱印とは異なり、御朱印帳の2ページ分を使った「見開き」という豪華な仕様になっています。デザインも特別で、献燈祭の美しい情景が描かれていることが多く、参拝の良い記念になります。

ただし、いくつか注意点があります。この限定御朱印は、御朱印帳への直書きではなく、書置き(別紙での授与)のみの対応となることがほとんどです。また、準備されている数に限りがあるため、期間中であっても無くなり次第、授与は終了してしまいます。

もしこの限定御朱印をいただきたいと考えているなら、なるべく早めの時期に参拝の計画を立てるのが確実です。特別な御朱印をいただけると、お参りの思い出も一層深まりますよ。

参拝に便利な駐車場の案内

車で笠間稲荷神社へ向かう場合、駐車場の情報は欠かせませんよね。神社周辺には参拝者向けの駐車場がいくつか用意されているので、事前に場所を把握しておくと当日スムーズです。

神社には公式の参拝者用駐車場が複数箇所に設けられています。これらの駐車場は、特に平日は比較的停めやすいことが多いです。ただし、初詣や菊まつりの期間、そして土日祝日のお昼前後は大変混雑します。満車になってしまうことも珍しくないので、時間に余裕を持って出発することが大切です。

もし公式駐車場が満車だった場合は、周辺に民間のコインパーキングも点在しています。料金体系は場所によって異なりますので、駐車する際によく確認してくださいね。

特に大きな祭事の期間中は、臨時駐車場が設けられたり、交通規制が行われたりすることもあります。車で訪れることが決まっている場合は、念のため出発前に笠間稲嘉神社の公式ウェブサイトで最新の交通情報を確認しておくと、より安心して向かうことができるでしょう。

周辺で食べ歩きは楽しめる?

笠間稲荷神社へのお参りのもう一つの楽しみは、何と言っても門前町での食べ歩きです。神社の周辺には、古くから続くお店や新しいカフェなどが立ち並び、散策するだけでもワクワクしますよ。

まず絶対に外せないのが、稲荷神社ならではの「いなり寿司」です。お店によって味付けや形が少しずつ違うので、いくつかのお店を巡って食べ比べてみるのも楽しいかもしれません。

また、笠間は栗の産地としても有名ですが、笠間稲荷神社の歴史を語る上で「くるみ」も欠かせない名物です。神社はかつて「胡桃下稲荷(くるみがしたいなり)」とも呼ばれていて、くるみを使ったお菓子やゆべしなどを売るお店がたくさんあります。甘くて香ばしいくるみのお菓子は、お土産にもぴったりです。

他にも、お団子やソフトクリーム、地元の食材を使った軽食など、魅力的なものがたくさんあります。お参りで心を清めた後は、美味しいものを味わいながら門前町の雰囲気を楽しんで、旅の思い出をさらに彩ってみてはいかがでしょうか。

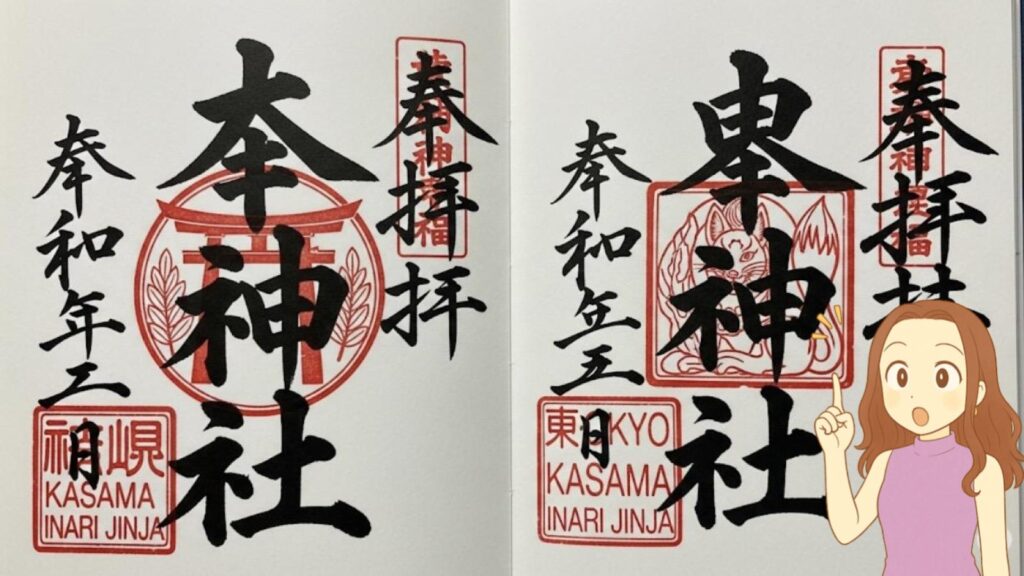

東京別社の御朱印について

「笠間稲荷神社にお参りしたいけれど、茨城県までは少し遠い…」と感じる方もいるかもしれません。そんな方におすすめなのが、東京の日本橋浜町にある「笠間稲荷神社東京別社」です。

この東京別社は、江戸時代に笠間藩主であった牧野家の屋敷内に、笠間稲荷神社から神様をお迎えして祀ったのが始まりです。都心にありながら、本社の落ち着いた雰囲気を感じることができます。

そしてもちろん、この東京別社でも御朱印をいただくことが可能です。

東京別社でいただける御朱印

いただける御朱印は主に2種類あります。 一つは「笠間稲荷神社東京別社」の御朱印。そしてもう一つが、日本橋七福神めぐりの一つである「寿老神」の御朱印です。

さらに、本社と同じように、8月には献燈祭の期間限定御朱印が授与されることもあります。デザインは本社とは異なる場合が多いので、両方いただくのも素敵ですね。

都内からのアクセスも良く、気軽に参拝できるのが東京別社の大きな魅力です。本社へのお参りが難しい時は、まずはこちらの別社を訪れてみてはいかがでしょうか。

笠間稲荷神社で御朱印に怒られる噂の総括

これまで解説してきた「笠間稲荷神社の御朱印で怒られる」という噂に関する要点を、最後にまとめます。

- 「怒られる」噂の主な原因は神社とお寺の御朱印が混ざった御朱印帳

- 背景には神道と仏教を区別する「神仏分離令」という歴史的考え方がある

- 噂を回避する最も確実な対策は神社専用の御朱印帳を持参すること

- もし御朱印帳を分けていない場合は現地で購入して書いていただく方法もある

- 「怖い」という噂は神様の強いお力への畏敬の念から生まれたもの

- 信仰心が薄い人やネガティブな人は神様と波長が合いにくい可能性がある

- 食べ物への感謝を忘れないことが五穀豊穣の神様に喜ばれる

- 御朱印の受付は社務所で午前8時から日没まで

- 日没時間は季節で変わるため早めの時間に訪れるのが安心

- 夏には「献燈祭」の特別な限定御朱印が授与される

- 限定御朱印は数に限りがあるため早めの参拝がおすすめ

- 車で行く場合は公式駐車場が便利だが混雑時には周辺の駐車場も検討

- 門前町では名物のいなり寿司やくるみ菓子などの食べ歩きが楽しめる

- 都内には日本橋浜町に東京別社があり御朱印もいただける

- ルールや背景を知ることで余計な心配なく気持ちよく参拝できる

筆者

筆者茨城旅行に行く前に知りたい情報を記事にまとめてあります!ぜひ見ていってください。

コメント