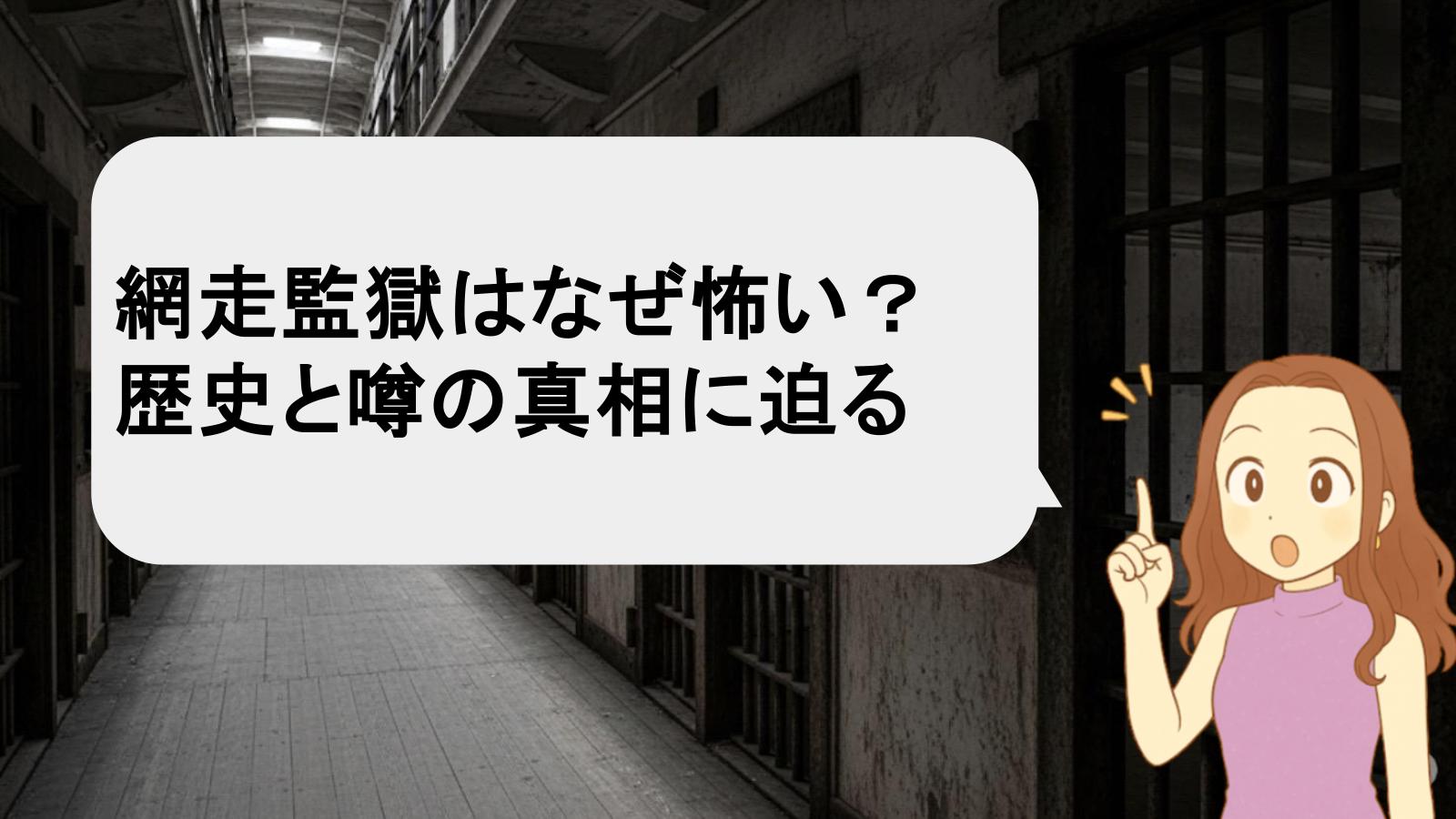

「網走監獄って、なんだかすごく怖い場所なのかな…」そんなイメージをお持ちで、この記事にたどり着いたのかもしれませんね。

網走監獄と聞くと、その暗い歴史や、あまりに過酷だったという囚人の生活が思い浮かびます。極寒の地での労働で凍死する人がいたり、過酷な道路工事では人柱が立ったという恐ろしい噂まであるほどです。

漫画ゴールデンカムイで描かれた世界や、伝説的な有名人である脱獄囚のエピソードも、怖いイメージを一層強くしているかもしれません。

では、旧監獄がなぜ閉鎖され、現在の姿になったのでしょうか。リアルな人形で心霊体験をしたという話や、一部が撮影禁止になっている理由も気になるところですよね。

この記事では、網走監獄が「怖い」と言われる理由を、歴史的な背景から現在の観光情報まで、分かりやすく解き明かしていきます。

- 網走監獄が「怖い」と言われるようになった歴史的な理由

- 囚人たちが強いられた過酷な労働と生活の実態

- 脱獄王や心霊現象にまつわる噂の真相

- 現在の「博物館 網走監獄」と「網走刑務所」の違い

網走監獄が怖いと言われる歴史的背景

- 網走監獄の過酷で凄惨な歴史

- あまりに過酷だった囚人の生活

- 凍死者が続出した囚人道路の建設

- 囚人道路にまつわる人柱の噂

- 脱獄王と呼ばれた有名人たちの実話

- ゴールデンカムイに描かれる監獄の姿

網走監獄の過酷で凄惨な歴史

網走監獄が「怖い」というイメージを持たれるようになった背景には、その設立から続く、あまりに過酷で凄惨な歴史があります。

明治時代、政府は国防と開拓を急ぐため、労働力を北海道へ集める必要がありました。

そこで白羽の矢が立ったのが、全国の集治監(現在の刑務所)に収容されていた囚人たちだったのです。

1890(明治23)年、「釧路監獄署 網走囚徒外役所」として設立されたのが、この監獄のはじまりでした。

彼らに課せられた最も重要な任務は、網走から内陸の旭川方面へと抜ける中央道路の開削工事です。

これは、ロシアの南下を警戒し、有事の際に軍隊や物資を迅速に輸送するための道でした。

国の未来を左右する重要な工事であり、そのためには手段を選ばないという、当時の切迫した状況がうかがえます。

このような背景が、後述する非人道的な労働環境を生み出し、「日本で最も過酷な監獄」という評判を形作っていきました。

あまりに過酷だった囚人の生活

当時の囚人たちの生活は、私たちの想像を絶するほど過酷なものでした。自由を奪われた彼らは、厳しい規律と絶え間ない監視のもとで暮らすことを強いられます。

わずかな気の緩みや反抗的な態度は「反則行為」と見なされ、厳しい罰則が待っていました。

例えば、職員の命令に背くこと、同僚と口論すること、病気を偽って休むことなどは、全て懲罰の対象となります。

特に重い罰が、独居房での拘禁でした。

ただでさえ集団生活で精神的に追い詰められている中で、孤独な空間に閉じ込められることは、受刑者にとって耐え難い恐怖だったと考えられます。

また、栄養状態も極めて劣悪でした。工事が山間部へ進むにつれて新鮮な野菜や魚が手に入らなくなり、多くの囚人が脚気(かっけ)という病気で命を落としています。

衛生環境も悪く、下痢に苦しむ者も後を絶ちませんでした。

このように、心身ともに極限まで追い詰められる日常が、囚人たちの生活の実態だったのです。

凍死者が続出した囚人道路の建設

網走監獄の歴史を語る上で、「囚人道路」と呼ばれた中央道路の建設は避けて通れません。この工事こそが、網走監獄の「怖い」イメージを決定づけた元凶と言えるでしょう。

約160kmにも及ぶ道のりを、わずか8ヶ月という驚異的な速さで開通させるため、工事は昼夜を問わず強行されました。

囚人たちは、足に重い鉄球をつけられ、逃走防止のために二人一組で鎖につながれたまま、ツルハシ一本で険しい山を切り開いていったのです。

北海道の厳しい自然環境が、彼らに容赦なく襲いかかります。特に冬の寒さは致命的で、十分な防寒具もないまま過酷な労働を強いられた結果、多くの囚人が凍死しました。

栄養失調やケガ、病気で亡くなる者も合わせると、この工事における犠牲者は看守を含め200人以上にも上ると記録されています。

まさに、囚人たちの命と引き換えに作られた道であり、その事実は今もなお、多くの人々に衝撃を与え続けています。

囚人道路にまつわる人柱の噂

中央道路の建設があまりに過酷だったことから、一つの恐ろしい噂が生まれました。それが、「人柱」の存在です。

工事中に亡くなった囚人は、その場に埋められたと言われています。

そして、その目印として、囚人をつないでいた鎖を墓標代わりに置いた「鎖塚(くさりづか)」が、道路脇からいくつも発見されているのです。

この事実が、いつしか「工事の安全を祈願するため、生きたまま囚人を埋めたのではないか」という人柱の噂へと発展していったと考えられます。

科学的な証拠があるわけではありませんが、200人以上もの命が失われたという事実と、亡くなった囚人がその場に埋葬されたという背景が、このような黒い噂を生む土壌となりました。

人柱の真偽はともかく、それほどまでに悲惨な工事であったことの証左であり、道路を利用する人々に言いようのない恐怖を感じさせる一因となっています。

脱獄王と呼ばれた有名人たちの実話

網走監獄の「怖い」イメージは、収容されていた有名人たちの存在によっても補強されています。特に有名なのが、「昭和の脱獄王」と呼ばれた白鳥由栄(しらとりよしえ)です。

彼は驚異的な身体能力と知恵を駆使し、生涯で4度も脱獄に成功しました。警備が日本一と謳われた網走監獄からも、常識では考えられない方法で脱獄してみせたのです。

一説には、毎日味噌汁の塩分を少しずつ鉄の視察口に塗りつけて腐食させ、肩を脱臼させてそのわずかな隙間から抜け出したと言われています。

鉄壁を誇った監獄のプライドを打ち砕いたこの事件は、網走の名を全国に轟かせました。

また、「五寸釘の寅吉」の異名を持つ西川寅吉も、かつては脱獄の常習犯として知られた人物です。

しかし、彼は網走監獄では模範囚として過ごしたという対照的なエピソードも残っています。

これらの伝説的な囚人たちの実話が、網走監獄にミステリアスで危険なイメージを付け加えているのです。

ゴールデンカムイに描かれる監獄の姿

近年の網走監獄の知名度を飛躍的に高めたのが、大人気漫画『ゴールデンカムイ』です。この作品は、網走監獄を物語の重要な舞台として描き、多くのファンを魅了しました。

作中では、五翼放射状舎房(ごよくほうしゃじょうしゃぼう)と呼ばれる特徴的な監獄の建物や、当時の囚人たちの生活がリアルに描写されています。

前述の脱獄王・白鳥由栄をモデルにした「白石由竹」というキャラクターも登場し、史実とフィクションを巧みに織り交ぜながら、読者を物語の世界へと引き込みます。

この作品をきっかけに、網走監獄の歴史に興味を持ち、実際に現地を訪れる「聖地巡礼」も盛んになりました。

漫画を通して、かつての監獄が持つ独特の雰囲気や、極寒の地で生きた人々の力強さに触れることで、単なる「怖い場所」というだけではない、歴史的な深みを感じる人が増えているのかもしれませんね。

博物館網走監獄で怖いと噂される理由

- 旧網走監獄はなぜ閉鎖されたのか

- リアルな人形で噂される心霊現象

- 撮影禁止エリアが持つ独特の雰囲気

- 現在の博物館としての教育的な役割

- 網走監獄の怖さの裏にある歴史を学ぼう

旧網走監獄はなぜ閉鎖されたのか

「網走監獄」と聞くと、今も使われている刑務所のことだと思われがちですが、実は少し違います。多くの人が観光で訪れる「網走監獄」は、昔の建物を保存した歴史博物館なのです。では、旧網走監獄はなぜ閉鎖されたのでしょうか。

理由は、施設の老朽化と、時代の変化に対応するためでした。明治時代に建てられた木造の建物は、長い年月を経て傷みが激しくなり、現代の刑務所としての機能を維持するのが難しくなったのです。

そのため、1983(昭和58)年に新しい鉄筋コンクリートの刑務所が別の場所に建設され、そちらへ機能が移転しました。

しかし、歴史的に価値の高い旧監獄の建物を取り壊すのは忍びないという声が高まります。

その結果、特に象徴的だった庁舎や五翼放射状舎房などが現在の場所に移築・復元され、「博物館 網走監獄」として生まれ変わりました。

つまり、「閉鎖」されたのではなく、歴史を伝えるための「博物館」として新たな役割を担うことになったのです。

ここで、現在の施設との違いを整理しておきましょう。

| 比較項目 | 博物館 網走監獄 | 網走刑務所 |

| 役割 | 歴史を伝える観光施設(博物館) | 現在も運用されている刑務所 |

| 場所 | 網走市呼人(天都山) | 網走市三眺 |

| 特徴 | 明治期の建物を移築・復元 | 農業を主とした刑務作業を行う |

| 目的 | 歴史学習、観光 | 受刑者の更生、社会復帰 |

| 見学 | 一般公開されている | 関係者以外は立入禁止 |

このように、2つは全く別の施設なので、訪れる際は間違えないようにしたいですね。

リアルな人形で噂される心霊現象

博物館 網走監獄を訪れた人が「怖い」と感じる大きな理由の一つに、館内に設置されたリアルな人形の存在があります。

これらの人形は、当時の囚人や看守の様子を再現するために作られたものです。舎房でうずくまる姿、厳しい表情で監視する姿、そして入浴シーンなど、様々な場面が驚くほど精巧に作られています。

そのため、薄暗い建物の中で角を曲がった瞬間、ふと視界に入った人形に心臓が跳ねるような思いをする人も少なくありません。

特に、「人形が夜中に動き出す」「足音が聞こえた」といった心霊現象のような体験談が口コミで広まっています。

例えば、ある訪問者は、昼間は何とも思わなかった麦畑で作業する囚人の人形を夜に思い出し、急に恐怖を感じたそうです。

そのとき、どこからか足音が聞こえ、「人形が麦を取り返しに来たんだ」と思い込んで布団に潜って震えていた、というエピソードも語られています。

もちろん、これらは個人の感じ方や、古い建物が持つ独特の雰囲気が生み出す錯覚かもしれません。

しかし、こうしたリアルな人形の存在が、網走監獄のミステリアスで怖いイメージをより一層強めているのは間違いないでしょう。

撮影禁止エリアが持つ独特の雰囲気

博物館 網走監獄の中には、一部、撮影が禁止されているエリアが存在します。このような場所があることも、監獄の持つ独特な雰囲気を高める一因となっています。

撮影が禁止される理由には、展示物の保護や、他の来館者への配慮、そして何よりもその場所が持つ意味合いを尊重するため、といった点が考えられます。

例えば、懲罰房や独居房など、囚人が特に過酷な時間を過ごした場所では、その場の空気を壊さず、静かに歴史と向き合ってほしいという意図があるのかもしれません。

来館者は、カメラのレンズを通さず、自分の目で直接その光景を記憶に焼き付けることになります。

薄暗く、狭く、冷たい空気が漂う空間に身を置くと、当時の囚人たちの絶望や苦しみが、より生々しく伝わってくるように感じられるでしょう。

撮影できないという制約が、かえって五感を研ぎ澄ませ、その場所の持つ不気味さや重みを深く体験させる効果を生んでいるのです。

現在の博物館としての教育的な役割

ここまで網走監獄の「怖い」側面に焦点を当ててきましたが、現在の「博物館 網走監獄」が果たしているのは、人々を怖がらせることだけではありません。

むしろ、北海道開拓の歴史を正しく伝え、命の尊さや自由のありがたみを教えてくれる、非常に重要な教育的な役割を担っています。

館内では、囚人たちがどのような経緯で北海道へ送られ、いかに過酷な労働を強いられたのかが、詳細な資料や映像で解説されています。

彼らの犠牲の上に現在の北海道の発展があるという事実は、多くの来館者に衝撃と深い感銘を与えます。

また、少人数で多数の囚人を効率的に監視するために考案された「五翼放射状舎房」の建築様式は、当時の監獄建築の工夫を知る上で非常に価値が高いものです。

単に「怖い場所」として消費するのではなく、その背景にある歴史や人々の苦難を学ぶことで、私たちは過去から多くの教訓を得ることができます。

したがって、博物館 網走監獄は、特に若い世代にとって、社会や歴史を考えるきっかけを与えてくれる貴重な学びの場と言えるのです。

網走監獄の怖さの裏にある歴史を学ぼう

この記事では、網走監獄がなぜ怖いと言われるのか、その理由を様々な角度から探ってきました。最後に、この記事の要点を箇条書きでまとめます。

- 網走監獄は「怖い」というイメージが強い歴史的背景を持つ

- 設立の目的は国防と北海道開拓のための労働力確保だった

- 囚人たちは過酷な「囚人道路」の建設に従事させられた

- 工事では栄養失調や凍死により200人以上の犠牲者が出た

- 亡くなった囚人がその場に埋められ人柱の噂が生まれた

- 「昭和の脱獄王」白鳥由栄が脱獄したことでも有名

- 漫画『ゴールデンカムイ』の舞台となり聖地巡礼で人気に

- 現在観光できるのは「博物館 網走監獄」という施設

- 実際に機能している「網走刑務所」とは別の場所にある

- 博物館は老朽化した旧監獄の建物を移築・保存したもの

- 館内のリアルな人形が怖いという口コミや心霊の噂がある

- 一部に撮影禁止エリアがあり独特の雰囲気を醸し出している

- 怖いだけではなく歴史を学ぶ重要な教育施設としての役割を持つ

- 囚人たちの犠牲の上に現在の北海道の発展があることを伝える

- 訪れることで自由や命の尊さを再認識するきっかけとなる

コメント